Анатомия. Локтевой сустав: строение, связки, мышцы и функции. Локтевой сустав

Предплечье – часть верхней конечности, оно заключено между локтем и лучезапястным суставом. Основа предплечья – две кости, локтевая и лучевая. Они соединены между собой плотной перегородкой. Лучевая кость проходит с внутренней стороны от сгиба локтя по направлению к большому пальцу, локтевая находится с тыла. На предплечье много мышц, сосудистых и нервных стволов, отвечающих за работу кисти. Именно поэтому травмы этой области требуют срочной помощи специалиста-травматолога.

Сложное строение локтевого сустава дает возможность осуществлять в нем разнообразные движения. Последствием его повреждений может быть потеря функции или неподвижность.

Закрытые травмы

При ушибе предплечья необходимо создать условия покоя для конечности и проводить местное охлаждение в течение нескольких дней. Для этого применяются бутылки или грелки с прохладной водой, холодные компрессы.

Иногда при ушибе повреждаются нервы. Распознать такие нарушения можно самостоятельно.

При повреждениях нервов нужно приподнять предплечье, обеспечить его охлаждение и покой и обратиться к врачу. Такие симптомы могут появиться не только при ушибе, но и при переломах костей или ранении мышц.

Ушиб локтевого сустава нередко сопровождается кровоизлиянием в мышцы и кожу вокруг него или в саму суставную полость. Если удар наносится по заднебоковой поверхности, страдает локтевой нерв. Это сопровождается резкой болью в мизинце и безымянном пальце.

При ударе по внутренней поверхности сустава, где близко расположена его капсула и связки, локоть отекает, появляется подкожный кровоподтек, предплечье становится избыточно подвижным. В этом случае необходимо шинировать предплечье. В менее серьезных ситуациях достаточно положить предплечье на косынку, закрепить ее концы на шее, приложить холод и обратиться к травматологу. Иногда при повреждениях локтя необходима хирургическая операция.

Вывих в локтевом суставе

Причиной вывиха локтевого сустава является, как правило, падение на вытянутую руку.Механизм появления этой травмы – падение на прямую руку. Именно поэтому при потере равновесия обязательно нужно группироваться, прижимая конечности к туловищу. При вывихе локоть меняет форму. Предплечье немного сгибается. Над локтем определяется западение кожи, движение в предплечье невозможно.

При вывихе часто сдавливаются артерии, вены, нервы. При этом рука ниже локтя приобретает синюшную окраску, отекает и немеет.

При оказании помощи сперва необходимо обездвижить конечность, не меняя ее положения. Самостоятельная попытка вправления вывихнутого сустава может закончиться его тяжелой травмой. Руку желательно приподнять, местно охладить и обратиться за медпомощью.

У маленького ребенка в суставе чаще бывает подвывих. Возникает сильная боль, движения в конечности ограничены. Такое случается, если малыш во время ходьбы за руку со взрослым отвернулся, чтобы поднять упавший предмет, например, игрушку. Подвывих может возникнуть и при резких движениях во время одевания ребенка, особенно при вдевании руки в рукав.

Первая помощь – уложить ручку малыша на косынку, попробовать его успокоить и сразу доставить в травмпункт. Там врач вправит подвывих.

Раны мягких тканей

Самое опасное ранение предплечья в отношении дальнейшей функции кисти – повреждение сухожилий. При этом человек не может согнуть или разогнуть пальцы. Необходимо очистить кожу вокруг раны и наложить давящую стерильную повязку для остановки кровотечения. Затем конечность укладывают на шину, кладут ее повыше и перевозят пострадавшего в больницу.

Накладывать жгут при ранах предплечья нужно только тогда, когда давящая повязка сильно промокает кровью. Давящую повязку делают так: на рану кладут салфетку, сверху свернутый бинт и все это плотно закрепляют. Если нужно наложить жгут, лучше сделать это посередине плеча; можно воспользоваться закруткой из платка и палки.

Переломы

Если ломается только одна кость из двух, симптомы похожи на признаки ушиба, и помощь оказывают так же. Нужно сделать рентгенографию верхней конечности в травмпункте.

Признаки перелома лучевой и локтевой костей:

- изменение формы конечности;

- отек;

- невозможность движения и прощупывания из-за боли;

- ненормально подвижные отломки.

Конечность укладывают на шину и перевозят больного в травмпункт или вызывают скорую помощь.

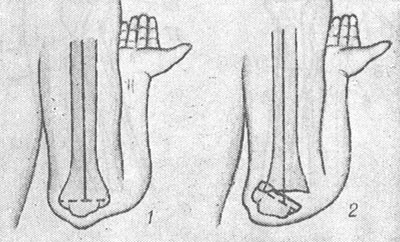

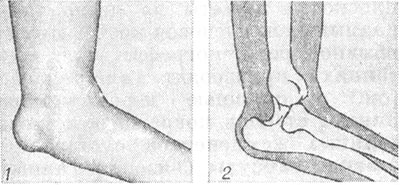

Самый частый перелом – в нижнем конце лучевой кости. На внутренней поверхности над запястьем при этом виден отек и выбухание. Имеется местная болезненность, движения пальцев практически отсутствуют. Руку обездвиживают шиной и доставляют больного к врачу.

Перелом в локтевом суставе сопровождается такими симптомами:

- сильная боль;

- быстро нарастающий отек;

- неподвижность в локте.

Руку укладывают на шину, а затем перевозят пострадавшего в больницу. Если есть открытая рана, сначала делают повязку, а уже затем шину.

Шинирование

Шину при травме предплечья накладывают на уровне от кончиков пальцев до верхней части плеча.

Шину при травме предплечья накладывают на уровне от кончиков пальцев до верхней части плеча. При травмах предплечья конечность шинируют так:

- используется лестничная или сетчатая шина;

- накладывается она по задней (локтевой) поверхности руки;

- место наложения – от концов пальцев до верхней части плеча;

- положение предплечья среднее, кисть немного разогнута к тылу;

- предплечье согнуто под углом 90°;

- шину присоединяют к руке бинтом.

Если повреждение находится возле лучезапястного сустава, в ладонь кладут ватно-марлевый комок. Ватой оборачивают всю нижнюю часть предплечья и кисть. Шину закрепляют на любой поверхности предплечья (ладонной или тыльной) и хорошо укрепляют бинтом.

Шинирование при переломе локтевого сустава проводится, как при переломе плеча. Используется шина Крамера от здорового надплечья до начала пальцев кисти (пальцы свободны). На шину кладут ватно-марлевый слой, сгибают под углом 90° и устанавливают в среднем положении между поворотом руки внутрь или наружу. Конец шины от пальцев привязывают тесемкой к здоровому надплечью, затем всю эту конструкцию прибинтовывают к конечности и подвешивают на косынке.

Повязки

При повреждениях предплечья используют восходящую спиральную повязку из бинта с перегибом по одной линии. Также предплечье можно плотно обернуть косынкой или платком. Используется и сетчатый бинт подходящего размера.

При повреждениях локтя требуется более плотная повязка, ограничивающая движения. Применяется 8-образное бинтование, начиная с верхней части предплечья с переходом на нижнюю часть плеча.

Разновидность этой повязки – черепашья. Она со всех сторон плотно охватывает сустав. Начинают ее вокруг локтевого сгиба, затем туры бинта постепенно расходятся, прикрывая друг друга то выше, то ниже сустава. При этом рука согнута в локте под углом 90°.

Применяется и сходящаяся черепашья повязка. Начинают ее на предплечье, затем бинт косо проводят через локтевой сгиб на заднюю поверхность плеча, огибают его и вновь через локтевой сгиб возвращаются на предплечье. Сходящиеся туры должны прикрывать друг друга на 2/3.

Первый канал, программа «Жить здорово», в рубрике «Про медицину» разговор об ушибе локтевого сустава, его проявлениях и последствиях.

ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ [articulatio cubiti (PNA, JNA, BNA)] - подвижное сочленение плечевой кости с костями предплечья (локтевой и лучевой).

Сравнительная анатомия

Развитие Л. с. связано с процессами увеличения подвижности верхней конечности при переходе от жизни в водной среде к наземному образу жизни. Преобразование лучей плавника в многоярусный опорный аппарат кистеперых (кроссоптеригиевых) рыб, живших в палеозойскую эру и обладавших способностью передвигаться по дну океана, сопровождалось формированием прерывного соединения между проксимальной костью плавника (примитивным плечом) с костями промежуточного его сегмента (примитивными локтевой и лучевой костями). У ранних амфибий (лабиринтозубых) уже отчетливо определяются короткие плечевая, локтевая и лучевая кости, сочленяющиеся в Л. с. У поздних амфибий (хвостатых и бесхвостых) локтевая и лучевая кости, срастающиеся в проксимальной части, образуют сустав с плечевой костью; в нем возможны только сгибание и разгибание. В классе рептилий Л. с. по строению еще сходен с суставом амфибий. У крокодилов и черепах кости, образующие Л. с., короткие и массивные, локтевая и лучевая кости соединены мощной межкостной мембраной, нередко оссифицирующейся. Движение в суставе также совершается только вокруг одной оси (сгибание и разгибание). У птиц наблюдается удлинение сочленяющихся костей плеча и предплечья. Напр., Л.C. голубя формируется дистальным эпифизом плечевой кости, который несет на себе суставную поверхность для соединения с головкой лучевой кости и такую же поверхность для расширенного проксимального эпифиза локтевой кости. В классе млекопитающих отмечается значительное развитие Л. с. Помимо сгибания и разгибания, появляются вращательные движения (супинация и пронация), что обусловлено образованием трех сочленений (плечелоктевого, плечелучевого и лучелоктевого), а также формированием более растяжимой и подвижной межкостной перегородки. Наивысшая степень ротационных движений наблюдается у приматов и человека, у которых Л. с. приобретает сложное строение.

Эмбриология

У человека к началу 8-й нед. эмбрионального развития в верхней конечности определяются ясно очерченные хрящевые модели костей плеча и предплечья, между эпифизами которых на месте будущего сустава заметен участок пониженной концентрации мезенхимы. В течение 8-й нед. развития соединительная ткань, окружающая эпифизы, подвергается дальнейшему разрыхлению вплоть до полного исчезновения. Создается суставная полость, к-рая хорошо заметна у эмбриона длиной 27 мм. Окостенение эпифизов не захватывает всей их массы, в зоне сочленения остается суставной хрящ с гладкой поверхностью. Из прилегающей мезенхимы формируется суставная капсула и связочный аппарат. К моменту рождения образуются углубления ямок мыщелка плечевой кости, формируются блок мыщелка, блоковидная и лучевая вырезки, становится хорошо выраженным локтевой отросток. Окончательное формирование сустава (рельефа суставных поверхностей, суставной капсулы, связок, образование синовиальных ворсинок) происходит после рождения, когда он начинает функционировать.

Анатомия

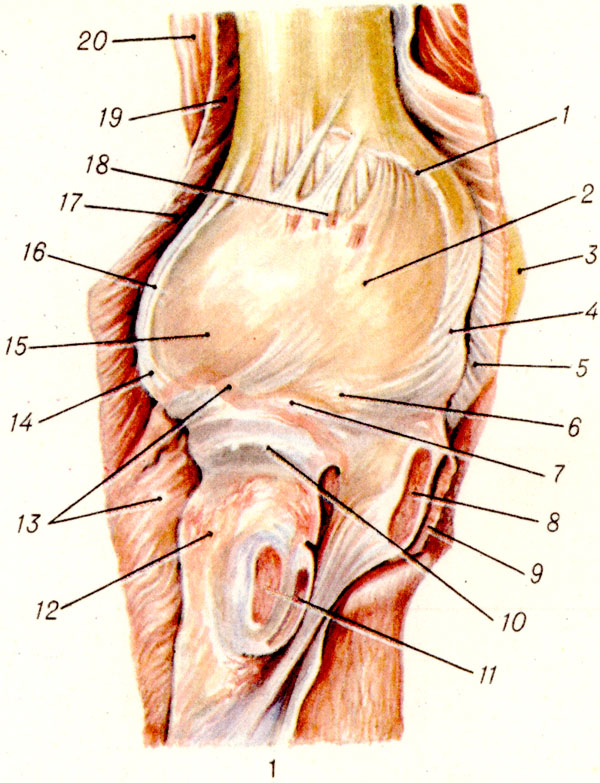

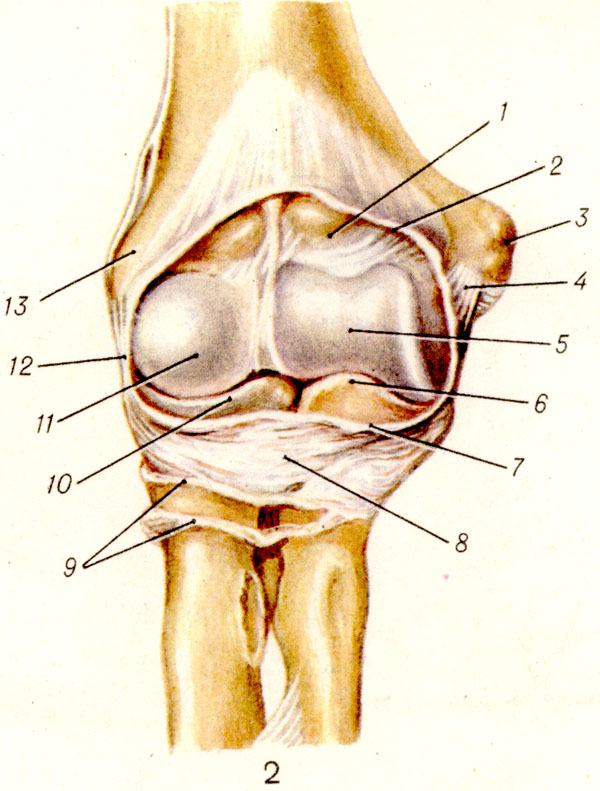

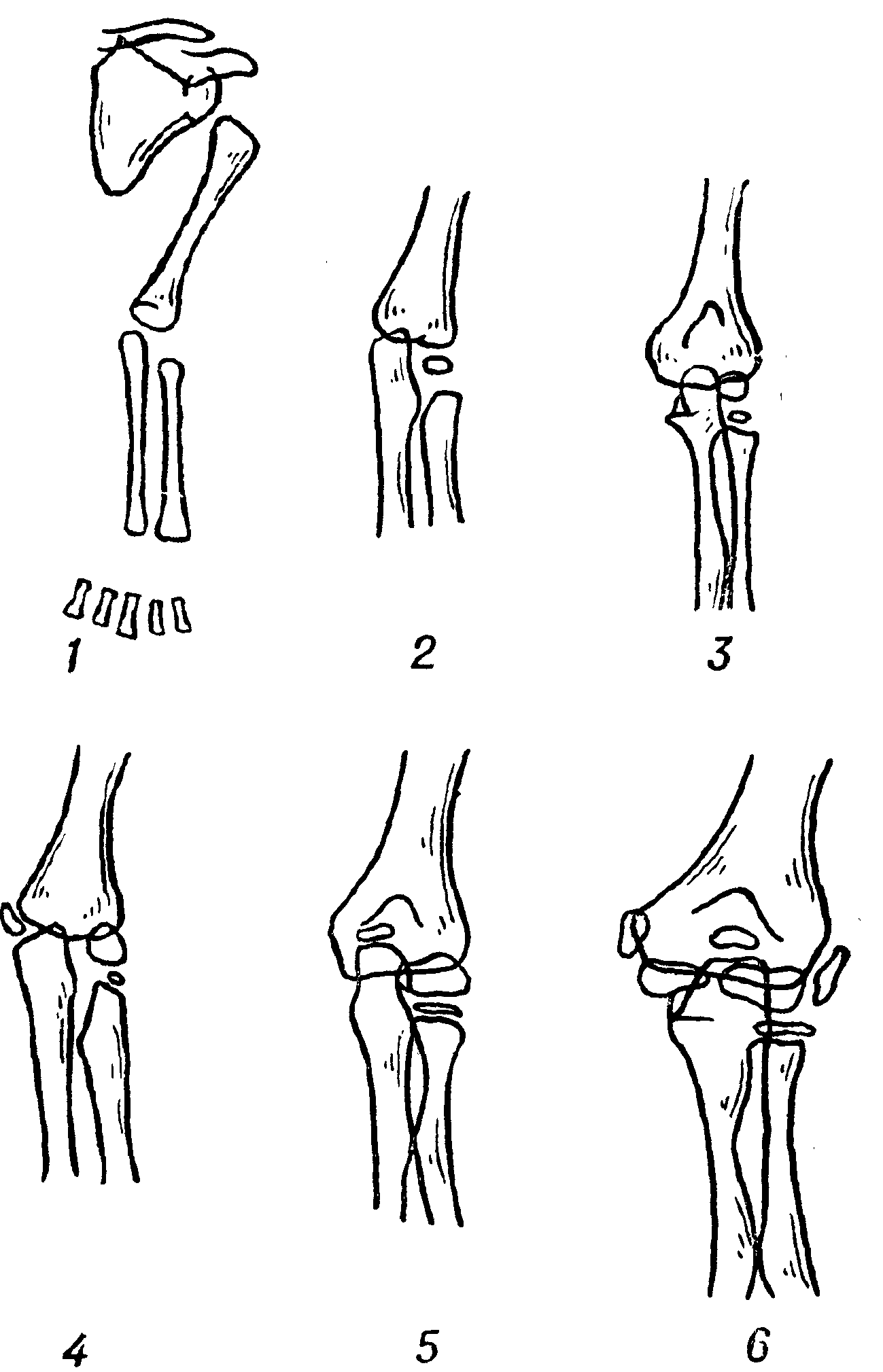

Л. с. - сложное сочленение (рис. 1), объединяющее три сустава - плечелоктевой (art. humeroulnaris), плечелучевой (art. humeroradialis) и проксимальный лучелоктевой (art. radioulnaris proximalis). Все три сустава заключены в одну суставную капсулу. Плечелоктевой сустав - блоковидный (ginglymus) со спиралеобразным отклонением выемки блока. Суставные поверхности представлены блоком плечевой кости (trochlea humeri) и блоковидной вырезкой (incisura trochlearis) локтевой кости, на к-рой соответственно выемке блока имеется направляющий гребень, переходящий спереди в венечный отросток (processus coronoideus), а сзади в широкий и массивный локтевой (olecranon).

Плечелучевой сустав - шаровидный (art. sphaeroidea), образуется головкой мыщелка плечевой кости (capitulum humeri), сочленяющейся с головкой лучевой кости (caput radii), на к-рой имеется соответствующее углубление. Проксимальный лучелоктевой сустав - цилиндрический (art. trocboidea), комбинированного действия (совместно с дистальным лучелоктевым суставом). Его суставными поверхностями являются суставная окружность (circumferentia articularis) на медиальной поверхности головки лучевой кости и лучевая вырезка (incisura radialis) - локтевой.

Суставные поверхности Л. с. покрыты гиалиновым хрящом. Суставная капсула охватывает суставные поверхности, а также венечную, лучевую и локтевую ямки мыщелка, прикрепляясь над ними, но ниже надмыщелков плечевой кости, далее по медиальному краю блоковидной вырезки и на шейке лучевой кости (цветн. рис. 1). Спереди и сзади суставная капсула относительно свободна, и в полости сустава можно выделить переднюю и заднюю камеры, сообщающиеся между собой посредством узких щелей на латеральной и медиальной поверхностях сустава. При воспалительных процессах в суставе из-за набухания синовиальной мембраны сообщение камер полностью прекращается, и при нагноительных процессах в суставе необходимо дренировать каждую камеру отдельно. Емкость полости Л. с. взрослого в среднем ок. 100 мл. Синовиальная мембрана образует в задней камере верхний заворот, а в передней - в области шейки лучевой кости - мешковидный заворот (recessus sacciformis). Сзади между суставной капсулой и сухожилием трехглавой мышцы плеча располагается синовиальная подсухожильная сумка (bursa subtendinea m. tricipitis brachii), а на задней поверхности локтевого отростка - локтевая подкожная сумка (bursa subcutanea olecrani).

Суставная капсула подкрепляется четырьмя связками (цветн. рис. 2). Локтевая коллатеральная связка (lig. collaterale ulnare) идет от медиального надмыщелка веерообразно к медиальному краю блоковидной вырезки. Лучевая коллатеральная связка (lig. collaterale radi ale) начинается от латерального мыщелка, охватывает двумя ножками головку лучевой кости и направляется к краям лучевой вырезки локтевой кости, где соединяется с пучками кольцевой связки. Кольцевая связка лучевой кости (lig. annulare radii) охватывает шейку лучевой кости и прикрепляется спереди и сзади к лучевой вырезке вместе с лучевой коллатеральной связкой. Квадратная связка (lig. quadratum) образуется фиброзными пучками, начинающимися от дистального края лучевой вырезки и идущими к шейке лучевой кости. Эта связка укрепляет мешковидный заворот Л. с. Наименее укрепленными отделами суставной капсулы являются ее задние участки у краев сухожилия трехглавой мышцы плеча.

В Л. с. возможны движения вокруг двух осей: поперечной, проходящей через центр головки мыщелка плечевой кости и далее через его блок, и продольной, идущей через центр головки мыщелка и центр головки лучевой кости. Т. к. блок плечевой кости имеет в сечении дугу почти в 320°, а блоковидная вырезка - 180°, то амплитуда движении вокруг поперечной оси (сгибание, разгибание) составляет 140°. Объем движений вокруг продольной оси (пронация, супинация) достигает 160°.

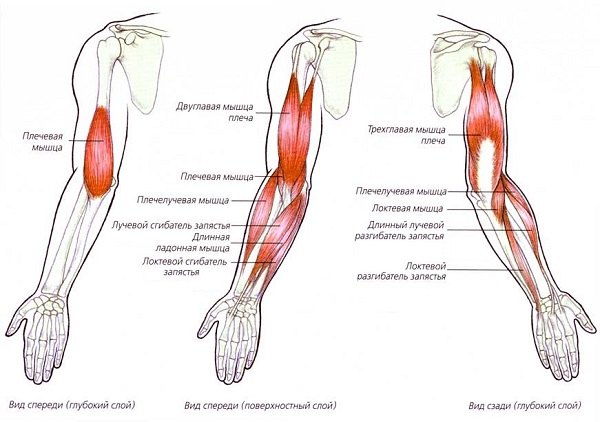

Сгибание в Л. с. осуществляют двуглавая мышца плеча, плечевая, плечелучевая мышцы и круглый пронатор, а также мышцы, начинающиеся на медиальном надмыщелке плечевой кости и идущие на предплечье и кисть; разгибание - в основном трехглавая мышца плеча, а также локтевая мышца. Пронацию предплечья осуществляют круглый пронатор, квадратный пронатор. плечелучевая мышца, супинацию предплечья - двуглавая мышца плеча, супинатор, плечелучевая мышца (при исходном пронированном положении предплечья).

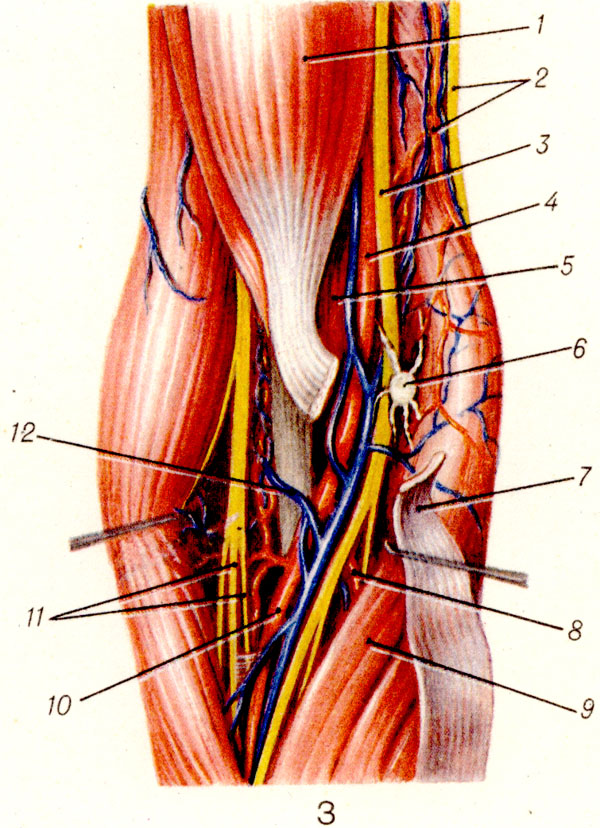

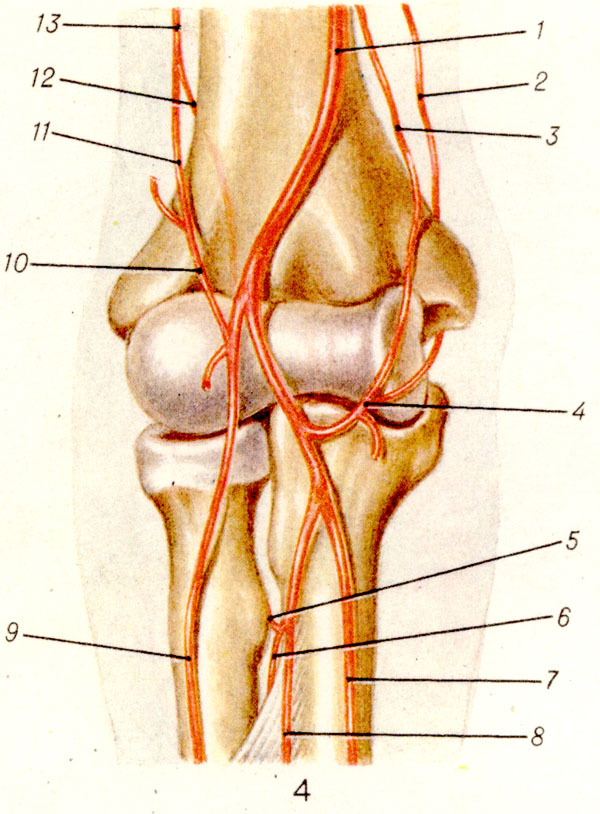

Кровоснабжение . Артериальной кровью Л. с. снабжают артерии, отходящие от локтевой суставной сети (rete articulare cubiti), к-рая формируется за счет анастомозов лучевой коллатеральной артерии с лучевой возвратной артерией, средней коллатеральной артерии с возвратной межкостной артерией, верхней и нижней локтевых коллатеральных артерий соответственно с передней и задней ветвями локтевой возвратной артерии (цветн. рис. 3). В суставной капсуле, особенно в синовиальной мембране, располагаются густые интрамуральные артериальные и венозные сети. Густая мелкопетлистая артериальная сеть находится в месте прикрепления капсулы и связок. Внутрикостные сосуды анастомозируют с сосудами суставной капсулы. Интрамуральные венозные сети" суставной капсулы более выражены, чем артериальные. Из них формируются вены, сопровождающие одноименные артерии.

Лимфоотток . В суставной капсуле, особенно в синовиальной мембране, в связках Л. с. содержатся сети лимф, капилляров, образующих лимф, сосуды, идущие к локтевым лимф, узлам (nodi lymphatici cubitales), а также распространяющиеся по ходу плечевой артерии в подмышечные лимф, узлы (nodi lymphatici axillares).

Иннервация сустава обеспечивается ветвями срединного, локтевого, лучевого и мышечно-кожного нервов.

Половые и возрастные особенности

У женщин по сравнению с мужчинами кости, составляющие Л. с., несколько меньших размеров, суставная капсула и связки обладают большей эластичностью и растяжимостью, вследствие чего у женщин наблюдается больший объем движений в суставе. Возрастные особенности Л. с. обусловлены прежде всего сроками окостенения костей, образующих сустав. Так, окостенение головки мыщелка плечевой кости происходит в сроки от 6 мес. до 5 лет, его блока - в период между 10-15 годами, головки лучевой кости - между 2,5- 10 годами, проксимального эпифиза локтевой кости - между 7 - 14 годами. С возрастом усиливается выраженность рельефа суставных поверхностей костей, изменяется форма и размеры Л. с. Так, венечная, лучевая и локтевая ямки с возрастом углубляются, утолщается суставная капсула, укрепляются связки.

Синтопия

На передней поверхности Л. с. располагаются три группы мышц: латеральная - в составе плечелучевой и длинного лучевого разгибателя кисти, средняя - в составе двуглавой и плечевой мышц и медиальная - в составе круглого пронатора, лучевого сгибателя кисти, длинной ладонной мышцы, локтевого разгибателя кисти. Между ними образуются две передние локтевые борозды: латеральная, в к-рой залегают лучевой нерв, его ветви и возвратные лучевые сосуды, и медиальная, где проходят плечевая артерия и ее ветви с сопровождающими их венами, срединный нерв, локтевые лимф, узлы (цветн. рис. 4). Сзади суставная капсула укреплена сухожилием трехглавой мышцы плеча, а сзади и латерально - локтевой мышцей. В задней медиальной локтевой борозде проходит локтевой нерв и задняя ветвь локтевой возвратной артерии.

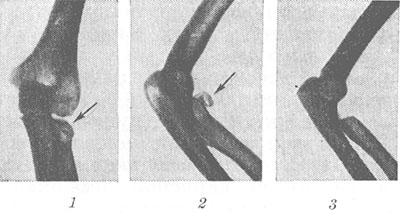

Рентгеноанатомия

На рентгенограмме, произведенной в прямой проекции, изучают форму, структурные особенности костей (рис. 2), у детей - состояние ядер окостенения дистального отдела плечевой кости и проксимальных отделов локтевой и лучевой костей (рис. 3). Хорошо видны надмыщелки (латеральный и более выраженный медиальный) и суставной конец плечевой кости, состоящий из блока и головки мыщелка плечевой кости (головчатого возвышения). В локтевой кости различают локтевой и венечный отростки, в лучевой - головку и шейку. Локтевой отросток локтевой кости проецируется на блок и ямку локтевого отростка; венечный отросток представляется в виде небольшого выступа, верхушка его стоит несколько ниже края блока. По прямой рентгенограмме оценивают соотношение отделов костей Л. с. Блок плечевой кости сопоставляют с блоковидной (полулунной) вырезкой локтевой кости, головку мыщелка плечевой кости (головчатые возвышения) - с ямкой головки лучевой кости, головку лучевой кости - с лучевой вырезкой локтевой кости. Над блоком проецируется просветление костной структуры, обусловленное венечной и локтевой ямками плечевой кости, которые разделяются тонкой костной перегородкой. Эта перегородка иногда отсутствует, вследствие чего образуется четко очерченное отверстие овальной и округлой формы диам. 1 -1,5 см. На рентгенограмме Л. с., произведенной в боковой проекции, более отчетливо различаются локтевой и венечный отростки, блоковидная вырезка локтевой кости, а также головка и шейка лучевой кости, менее отчетливо - детали плечевой кости.

Иногда в области мыщелков плечевой кости, локтевого отростка определяются обособленные костные образования, рассматриваемые как персистентные апофизы (неслившиеся точки окостенения), напр, чашечка локтя (patella cubiti).

Методы исследования

Основные методы исследования Л. с. в норме и при патологии - осмотр, ощупывание, изучение движений в суставе, рентгенол, методы. При исследовании обязательно сравнивают правый и левый суставы.

При осмотре обращают внимание на позу больного: в случае повреждений или острых заболеваний Л. с. он придерживает здоровой рукой пораженную конечность за предплечье. При травмах, врожденных и приобретенных деформациях Л. с. наблюдается изменение нормального соотношения осей плеча и предплечья (рис. 4). При деформации руки во фронтальной плоскости линия оси становится ломаной, с образованием вальгусной (cubitus valgus) или варусной (cubitus varus) деформации Л. с. В случаях cubitus valgus, превышающем физиол, отклонение предплечья кнаружи, длинная ось верхней конечности проходит кнутри от головки локтевой кости, при cubitus varus ось располагается кнаружи от предплечья и кисти.

При осмотре и ощупывании Л. с. необходимо обращать внимание на изменение формы локтя, необычные западения, выпячивания, исчезновение костных выступов. Нормальному Л. с. соответствует определенное расположение трех опознавательных костных выступов - латерального и медиального надмыщелков плечевой кости и локтевого отростка локтевой кости. При разогнутом Л. с. эти три выступа располагаются на прямой линии - линии Гютера (рис. 5, I). Кроме того, верхушка локтевого отростка располагается на одинаковом расстоянии как от латерального, так и от медиального надмыщелков. При согнутом Л. с. верхушка локтевого отростка смещается дистально от вышеуказанной линии и перечисленные костные выступы образуют равнобедренный треугольник с вершиной, лежащей на верхушке локтевого отростка, - треугольник Гютера (рис. 5, 2). Линия и треугольник Гютера нарушаются при вывихах предплечья, при переломах со смещением мыщелков и надмыщелков плечевой кости, при оскольчатых переломах дистального конца плечевой кости, переломах локтевого отростка, а также при заболеваниях, приводящих к разрушению одного из опознавательных костных выступов. Соотношение опознавательных точек не нарушается при надмыщелковых переломах плеча, при переломах головки лучевой кости, венечного отростка локтевой кости и при других переломах в области Л. с., не сопровождающихся смещением отломков. Другим диагностическим приемом является определение линии надмыщелков (линии Маркса). В норме эпикондилярная линия между надмыщелками плечевой кости перпендикулярна длинной оси плеча, проведенной через середину плечевой кости. Ось плечевой кости делит эту линию пополам (рис. 6). Взаимоотношение эпикондилярной линии и оси плеча нарушается при надмыщелковых переломах с боковым смещением отломков, а также при переломах мыщелков плечевой кости со смещением; это нарушение выражается в том, что ось плеча пересекает эпикондилярную линию в стороне от ее середины и не под прямым углом, как в норме, а косо. Острый угол при этом обращен в сторону смещения. При обширных кровоизлияниях, гематоме, отеке, сглаживающих нормальные очертания Л. с., определение указанных признаков затруднено.

Капсула Л. с. в норме не пальпируется. При наличии в полости сустава крови или выпота по бокам локтевого отростка можно определить валикообразные выпячивания, локтевой отросток оказывается как бы запавшим между ними, Л. с. при этом полусогнут. При хрон, воспалительных или опухолевых процессах Л. с. приобретает веретенообразную форму.

Большое значение при клин, исследовании Л. с. имеет обнаружение патол, боковой подвижности. В норме предплечье в положении крайнего разгибания стабилизируется коллатеральными связками. При их разрыве, переломе одного из надмыщелков или мыщелков плечевой кости при полном разгибании предплечья обнаруживается односторонняя боковая подвижность.

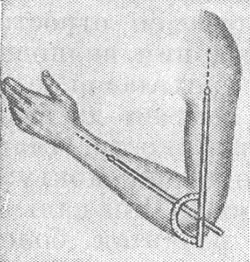

Для исследования активных и пассивных движений в Л. с. измеряют амплитуду движений с помощью угломера при среднем между пронацией и супинацией положении предплечья (большой палец направлен вперед). Угломер устанавливают на наружной поверхности руки в плоскости движений предплечья таким образом, чтобы шарнир располагался у суставной щели - чуть ниже латерального надмыщелка плеча. Одну браншу угломера устанавливают и о оси плеча, другую - по оси предплечья (рис. 7). Супинацию и пронацию измеряют при сгибании в Л. с. под прямым углом и при установке кисти в сагиттальной плоскости (в среднем положении между пронацией и супинацией). Угломер устанавливают во фронтальной плоскости так, чтобы его шарнир находился у конца разогнутого III пальца кисти. При этом одна бранша угломера удерживается в горизонтальном положении, а другая следует за движениями кисти, вращающейся вместе с предплечьем. При воспалительных процессах в Л. с. подвижность, как правило, ограничивается во всех направлениях. При травмах чаще всего нарушаются определенные виды подвижности в зависимости от характера повреждения.

Длину окружности Л. с. измеряют по эпикондилярной линии.

Важное значение для диагностики повреждений или заболеваний Л. с. имеет рентгенол, исследование. При выполнении рентгенограмм Л. с. в прямой (тыльной) проекции плечо и предплечье располагают в одной плоскости, кисть находится в положении супинации; центральный луч рентгеновского аппарата направляют перпендикулярно плоскости кассеты в ее центр, на локтевую ямку. Укладку при выполнении рентгенограмм Л. с. в боковой (внутренней) проекции осуществляют следующим образом: плечо и предплечье располагают на одном уровне, руку сгибают в Л. с. на 90°, кисть находится в положении пронации; центральный луч направляют перпендикулярно плоскости кассеты на латеральный надмыщелок плечевой кости. Помимо обычной рентгенографии, при показаниях производят артрографию (см.), с помощью к-рой устанавливают степень повреждения мягкотканных компонентов сустава (суставной капсулы, связочного аппарата), что не выявляется при обычной рентгенографии. Такое исследование может оказаться необходимым для обнаружения внутрисуставных образований, препятствующих движениям в Л. с. и не определяющихся на обычных рентгенограммах. В качестве контрастного вещества используют 30% р-р уротраста (3- 10 мл), который вводят в сустав между головкой лучевой кости и головкой мыщелка плечевой кости.

Патология

Пороки развития

Врожденный лучелоктевой синостоз является редким пороком развития опорно-двигательного аппарата; он составляет 1,1% от всех врожденных деформаций верхних конечностей и 0,11% от врожденных деформаций опорно-двигательного аппарата. Чаще встречается у лиц мужского пола, как правило, бывает двусторонний, симметричныи, иногда передается по наследству. Помимо изменений в костной и хрящевой ткани, диспластические изменения обнаруживаются также в капсулярно-связочном аппарате Л. с. и в мышцах плеча и предплечья.

При клин, исследовании выявляется фиксированное положение предплечья в пронации, невозможность активной и пассивной ротации предплечья. Сгибание и разгибание в Л. с. сохранены. Определяется атрофия мышц плеча и предплечья. При вывихе или подвывихе головки лучевой кости она пальпируется снаружи, сзади или спереди от обычного местоположения. Больные с лучелоктевым синостозом испытывают затруднения при движениях руками, захвате и удержании предметов, умывании и др.

При рентгенол, исследовании наряду со сращением лучевой и локтевой костей в области лучелоктевого сочленения нередко определяются многочисленные признаки недоразвития или неправильного развития проксимальных отделов костей предплечья и дистальных отделов плеча. В области лучелоктевого сочленения сращение, как правило, носит костный характер, головка лучевой кости плохо дифференцируется, корковое вещество одной кости переходит в другую (рис. 8). Однородная костная ткань в области синостоза имеет непрерывный трабекулярный рисунок. Изредка на рентгенограммах не определяется полное костное сращение костей предплечья, головка лучевой кости четко дифференцирована, смещена кпереди или кзади. Несмотря на разрастание костной ткани, в области лучелоктевого сочленения прослеживается щель. Подобную картину можно рассматривать как стадию перехода от синдесмоза к синостозу. Определяется также утолщение лучевой кости, дугообразное искривление одной или обеих костей предплечья.

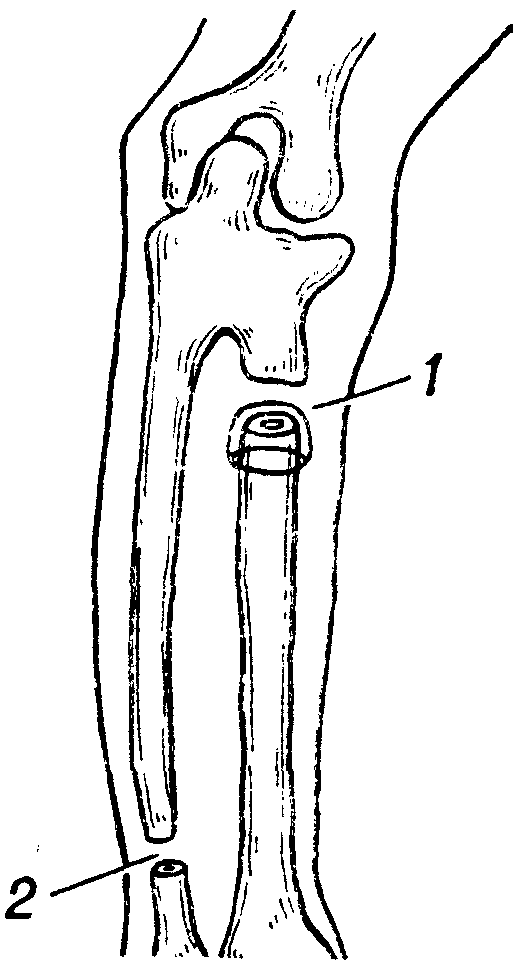

Консервативное лечение лучелоктевого синостоза показано, когда предплечье фиксировано в среднем положении между пронацией и супинацией или в положении умеренной пронации. Оно эффективно в возрасте от 6 мес. до 8 -10 лет. Комплекс консервативных мероприятий заключается в наложении корригирующих этапных гипсовых повязок, ЛФК, трудотерапии, массаже. Оперативное лечение применяют не ранее чем в 4-5-летнем возрасте в случаях, когда предплечье находится в положении резкой пронации, грубо нарушая функцию верхней конечности. Основная цель его - установка предплечья в функционально выгодном положении. Более сложны и менее эффективны попытки восстановления ротационной подвижности предплечья. При сращении на небольшом протяжении и сочетании лучелоктевого синостоза с вывихом или подвывихом головки лучевой кости производят ее резекцию в пределах синостоза с интерпозицией фасции или мышцы между костями и при необходимости остеотомию (см.) в дистальном отделе локтевой кости. Если синостоз располагается на значительном протяжении и головка лучевой кости плохо дифференцируется, производят резекцию участка лучевой кости с надкостницей в проксимальном отделе дистальнее места сращения. Эту операцию обычно сочетают с остеотомией дистального отдела локтевой кости (рис. 9) с последующим переводом предплечья в положение умеренной супинации. После операции накладывают гипсовую повязку на 3 -5 нед., а затем проводят восстановительное лечение (массаж, ЛФК).

Врожденный вывих головки лучевой кости составляет 0,3-0,9% от всех врожденных деформаций скелета и наблюдается как изолированно, так и в сочетании с врожденным укорочением и дефектом локтевой кости. У лиц женского пола изолированные вывихи встречаются в 3 раза чаще. Наиболее часты вывихи головки кзади, реже кпереди и кнаружи. При вывихе кзади страдают разгибание и сгибание в Л. с.; пронация и супинация сохраняются. При вывихе головки лучевой кости кпереди нарушается сгибание в Л. с.; разгибание, пронация и супинация сохраняются в полном объеме. При наружном вывихе функция Л. с. почти не страдает, изменяется лишь его конфигурация за счет выступающей головки лучевой кости.

Оперативное лечение - резекция головки лучевой кости - показано только при выраженном ограничении движений в Л. с. или болях. При сочетании вывиха с укорочением локтевой кости производят ее удлинение с одновременным вправлением головки лучевой кости или ее резекцией.

Врожденный анкилоз локтевого сустава - крайне редкая патология. Может быть односторонним и двусторонним. Костное сращение наблюдается, как правило, только в плечелоктевом сочленении, благодаря чему сохраняются ротационные движения предплечья при отсутствии сгибания и разгибания в Л. с. При осмотре отмечают выраженную атрофию мышц плеча и предплечья.

Оперативное лечение - остеотомия плеча или артропластика (см.) показано при анкилозе Л. с. в функц, или косметически неблагоприятном положении. Цель остеотомии - сгибание руки в Л. с. до прямого угла.

Врожденные контрактуры локтевого сустава также редкая форма врожденной деформации Л. с. Они вызваны недоразвитием мягких тканей либо аномалиями суставных концов костей при артрогрипозе (см.), системных заболеваниях скелета, напр, при дисхондроплазия множественной эпифизарной дисплазии (см. Кость , Остеодисплазия).

Вальгусное или варусное отклонение предплечья - редкие врожденные деформации Л. с. Cubitus valgus лишь тогда представляет собой патол. явление, когда величина наружного угла между плечом и предплечьем более 10° у мужчин и более 20° у женщин. Врожденный cubitus varus описан как казуистические случаи.

Повреждения

По частоте, многообразию повреждений и тяжести течения Л. с. стоит на первом месте среди суставов верхней конечности.

Ушиб сустава сопровождается кровоизлиянием в параартикулярные ткани и суставную полость (см. Гемартроз), припухлостью и кровоподтеками в области Л. с., болезненностью при пальпации и движении, ограничением движений. При тяжелых ушибах нередки явления травматического неврита локтевого нерва (см.). При выраженном гемартрозе производят пункцию с удалением крови, накладывают заднюю гипсовую лонгету на 10-12 дней. В течение первых трех дней рекомендуется местная гипотермия {пузырь со льдом), затем леч. гимнастика, движения в теплой воде (t° 36,5-37°). Для профилактики пара артикулярных оссификатов используют электрофорез с лидазой, фонофорез с гидрокортизоном, параартикулярное введение лидазы, гидрокортизона.

Повреждение связочного аппарата может быть в виде надрыва или разрыва коллатеральных связок, капсулы сустава и мышечных волокон с обширным кровоизлиянием в полость сустава и параартикулярные ткани. Нередким вариантом повреждения связки является ее отрыв с костным фрагментом в области прикрепления. Клин, признаки: обширный отек и кровоподтек в области сустава, болезненность и ограничение движений, резкая локальная болезненность при пальпации; при полном разрыве связок или их отрыве с участками костного вещества - боковая патол. подвижность. Лечение: пункция сустава с удалением излившейся крови, фиксация задней гипсовой лонгетой (сгибание в Л. с. до 110-90°, положение предплечья среднее между пронацией и супинацией), местное применение холода. После снятия лонгеты (через 3 нед.) - леч. гимнастика, движения в теплой воде, физиотерапевтическое лечение.

Вывих в Л. с. по частоте занимает второе место среди всех вывихов у взрослых (18-27%). Различают вывихи обеих костей предплечья (кзади, кпереди, кнаружи, кнутри), расходящиеся (дивергирующие) и изолированные вывихи лучевой и локтевой костей. Вывихи предплечья могут быть полными и неполными (подвывихи) с сохранением частичного соприкосновения суставных поверхностей. В 46,5% случаев вывихи предплечья сочетаются с внутри- или околосуставными переломами костей, составляющих Л. с. Для всех вывихов характерны боль, деформация и нарушение функции сустава. Повреждения магистральных сосудов и нервных стволов бывают редко. Общее правило лечения вывихов в Л. с.- их неотложное вправление. При переломовывихах лечение начинают с вправления вывиха, а затем переходят к лечению переломов обычными методами (см. Переломы).

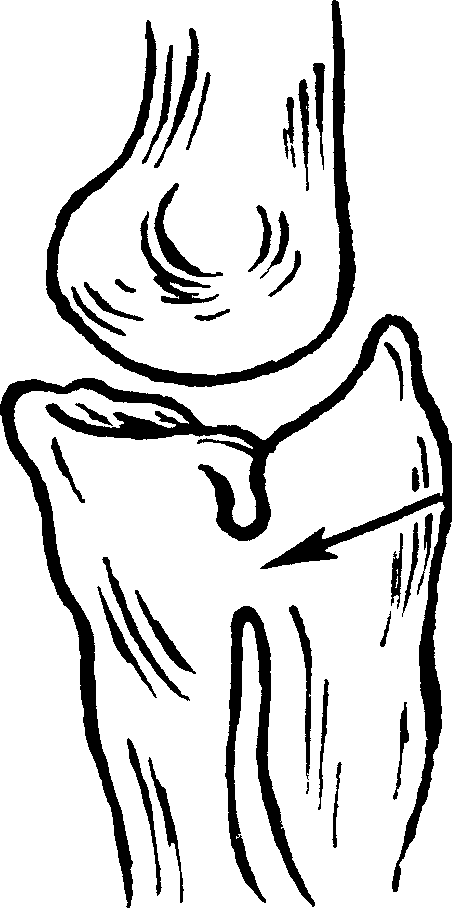

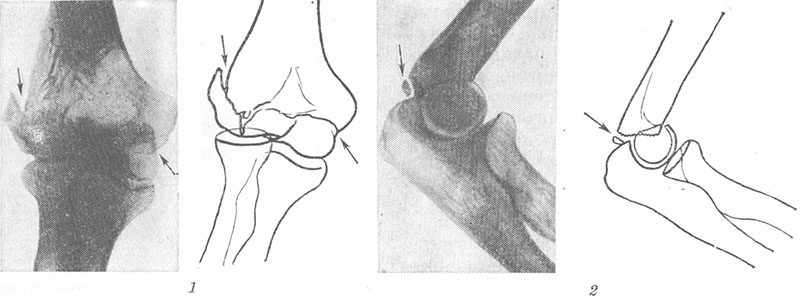

Вывих обеих костей предплечья кзади - самый частый из всех вывихов Л. с. (77,5-90%). Он возникает обычно при падении на вытянутую руку. Локтевой отросток упирается в локтевую ямку плечевой кости, под влиянием насилия дистальный эпифиз плечевой кости выталкивается кпереди, разрывая передний отдел капсулы сустава, плечевую мышцу и нередко локтевую коллатеральную связку (рис. 10). Этим объясняется встречающееся сочетание заднего и наружного вывиха обеих костей предплечья. Обе кости предплечья при заднем вывихе под влиянием травмы и тяги трехглавой мышцы плеча смещаются кзади и кверху. При этой травме нередко происходит* перелом венечного отростка локтевой кости. Пострадавшие жалуются на боль в Л. с. и поддерживают предплечье здоровой рукой. Рука согнута в Л. с. под углом 120 -140°, предплечье слегка пронировано. Плечо кажется удлиненным, а предплечье - укороченным. Оси плечевой кости и предплечья пересекаются впереди сустава. При сочетании заднего вывиха с наружным или, что значительно реже, с внутренним - ось предплечья смещена кнаружи или кнутри. Объем Л. с. увеличен. Локтевой отросток выступает кзади, над ним видно натянутое сухожилие трехглавой мышцы плеча. Спереди выстоит дистальный эпифиз плечевой кости, сзади и снаружи от него видны контуры головки лучевой кости. При пальпации определяется разлитая болезненность, нарушение линии Гютера (верхушка локтевого отростка смещается вверх от указанной линии), над выступающим локтевым отростком прощупывается западение, на передней поверхности локтевого сгиба - гладкая поверхность блока плечевой кости. Активные движения в Л. с. резко ограничены и болезненны. При осторожных пассивных движениях определяется пружинящее сопротивление. Следует проверить пульсацию на лучевой артерии, кожную чувствительность и подвижность пальцев кисти. Диагноз подтверждается рентгенограммой Л. с.

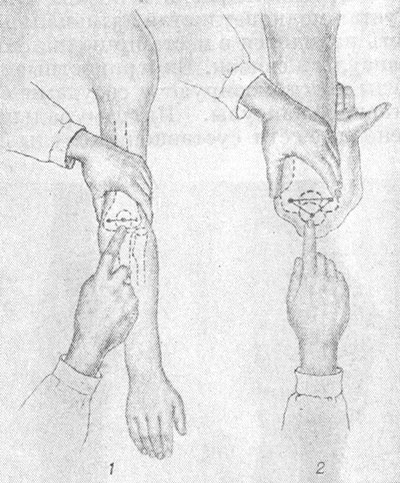

Вправление вывиха производят (под общим или местным обезболиванием) по способу Чаклина (рис. 11). В положении больного на спине плечо отводят до прямого угла.

Хирург становится позади отведенной руки и обеими руками охватывает плечо над Л. с. таким образом, чтобы большие пальцы лежали на сместившемся локтевом отростке, а остальные - на передней поверхности плеча. Помощник захватывает кисть и производит вытяжение по оси предплечья. Хирург равномерно нажимает первыми пальцами на локтевой отросток. При сгибании предплечья наступает вправление, о к-ром свидетельствует характерный звук и восстановление свободной подвижности в Л. с. После вправления производят контрольную рентгенографию сустава. Иммобилизация задней гипсовой лонгетой от лучезапястного сустава до верхней трети плеча (Л. с. согнут под углом 90°, предплечье слегка супинировано) длится 10-12 дней (не более 3 нед.) в зависимости от степени повреждения связочного аппарата. Со 2-го дня начинают активные движения пальцами кисти и движения в плечевом суставе. После снятия лонгеты назначают леч. гимнастику, движения в воде, физиотерапевтические процедуры.

Вывих обеих костей предплечья кпереди наблюдается исключительно редко. Полный передний вывих обычно сочетается с переломом проксимального эпифиза локтевой кости. Вправление осуществляется в положении больного на спине. Первый помощник отводит руку больного в плечевом суставе на 90° и фиксирует ее к твердому валику, подложенному под дистальный конец плеча. Второй помощник производит вытяжение по оси предплечья и оттягивает его кзади. В это время хирург осторожно производит давление на верхнюю часть предплечья вниз и назад и сгибает руку в Л. с.; о вправлении свидетельствует характерный щелкающий звук и восстановление движений в суставе.

Вывих обеих костей предплечья кнаружи наблюдается редко, чаще встречается задненаружный вывих. Наружные вывихи бывают полные и неполные и часто сочетаются с отрывным переломом медиального надмыщелка плечевой кости. При этих вывихах ось предплечья смещена кнаружи, по наружной стороне прощупываются выступающие под кожу головка лучевой кости и локтевой отросток. Вправление производится тягой по оси конечности и непосредственным давлением на сместившийся проксимальный конец костей предплечья (книзу, кзади и кнутри). В момент сгибания и супинации предплечья происходит вправление.

Другие виды вывихов в Л. с. (вывих обеих костей предплечья кнутри, расходящийся вывих костей предплечья, вывих локтевой кости кзади, вывих головки лучевой кости) наблюдаются крайне редко.

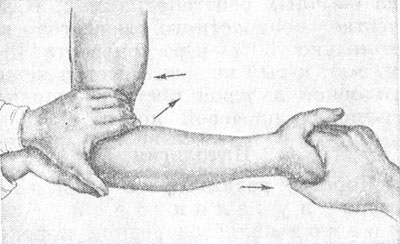

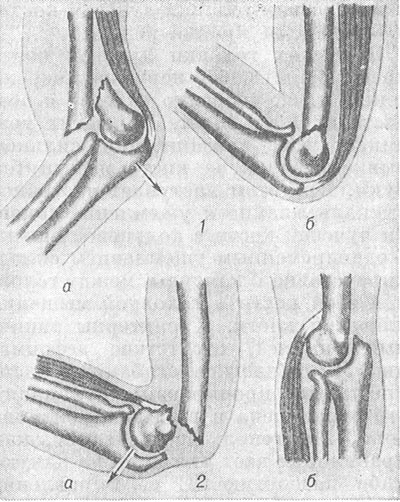

Подвывих головки лучевой кости представляет собой нередкое повреждение Л. с., особенно у детей в возрасте от 1 до 4 лет. Подвывих возникает при внезапном и сильном рывке ребенка за кисть разогнутой руки. При этом наступает частичное выскальзывание и ущемление головки лучевой кости в кольцевой связке с одновременным ущемлением складки суставной капсулы между головкой этой кости и головкой мыщелка плечевой кости. Характерны типичный анамнез, отсутствие деформации Л. с., легкое сгибание в нем; предплечье пронировано, супинация его ограничена и вызывает усиление боли. Рентгенол, исследование, как правило, не дает указаний на какую-либо патологию Л. с. Вправление осуществляется без обезболивания: при согнутом Л. с. производят давление на головку лучевой кости и супинацию предплечья. О наступившем вправлении свидетельствует характерный щелчок, исчезновение боли и восстановление движений в суставе. Иммобилизация не нужна.

Невправимые вывихи костей предплечья встречаются в 10% случаев и возникают из-за интерпозиции мягких тканей (капсулы, обрывков связок) или костного фрагмента. Если вывих не удается вправить под общим обезболиванием, показано оперативное вправление в первые двое суток. Л. с. вскрывают задненаружным доступом, из его полости удаляют интерпонированные ткани и производят открытое вправление. Если оно не устойчиво из-за повреждения сумочно-связочного аппарата, показана трансартикулярная фиксация двумя спицами Киршнера, которые вводят через локтевой отросток в мыщелки плечевой кости, свободные концы спиц оставляют над кожей. Спицы удаляют через 10-12 дней. Иммобилизация задней гипсовой лонгетой до 3 нед. после вправления.

Застарелые вывихи костей предплечья развиваются через 2-4 нед. при невправленных вывихах в связи с образованием плотной рубцовой ткани и оссификатов. В сроки до 3-4 нед. рекомендуется производить либо закрытое постепенное (дозированное) вправление с помощью шарнирно-дистракционного аппарата Волкова - Оганесяна, либо открытое вправление с последующим наложением аппарата для создания диастаза между эпифизами костей и раннего восстановления движений. В более поздние сроки показана артропластика Л. с. или артродезирование его в функционально выгодном положении.

Привычный вывих в Л. с. относится к числу редких травм и происходит, как правило, кзади или кзади и кнаружи. Характерный рентгенол, признак его - образование околосуставных оссификатов (см.), расположенных по ходу коллатеральных связок. Лечение оперативное: укрепление коллатеральных связок за счет лоскутов из сухожилия трехглавой мышцы плеча или создание связок из лавсановой ленты. Применяют также транспозицию сухожилия двуглавой мышцы плеча, к-рую проводят через костный канал в локтевой кости и фиксируют в новой точке прикрепления, или реже артрориз (см.) Л. с.

Переломы костей сустава наблюдают часто и относят к тяжелым и сложным повреждениям. Все переломы в области Л. с. делят на внесуставные и внутрисуставные. К внесуставным переломам относятся надмыщелковые переломы, располагающиеся несколько выше или на уровне места перехода губчатого вещества метафиза в корковое вещество диафиза плечевой кости. К внутрисуставным переломам относятся: чрезмыщелковые переломы и эпифизеолизы плечевой кости, межмыщелковые Т- и Y-образные переломы плечевой кости; перелом латерального мыщелка; перелом медиального мыщелка; перелом головки мыщелка плечевой кости; перелом и апофизеолиз медиального надмыщелка плечевой кости; перелом и апофизеолиз латерального надмыщелка плечевой кости; перелом венечного отростка локтевой кости, перелом локтевого отростка локтевой кости; перелом головки и шейки лучевой кости.

Надмыщелковые переломы плечевой кости хотя и относятся к внесуставным, часто сопровождаются кровоизлиянием и реактивным выпотом в Л. с. Их делят на разгибательные и сгибательные переломы.

Разгибательные надмыщелковые переломы плечевой кости составляют 89,5% от всех надмыщелковых переломов и возникают чаще у детей при падении на чрезмерно разогнутую и отведенную руку. Линия перелома в большинстве случаев имеет косое направление и проходит снизу и спереди, кзади и кверху. Короткий периферический отломок под влиянием травмы и тяги мышц смещается кзади и кнаружи. Центральный отломок располагается кпереди и кнутри от периферического. Между отломками образуется угол, открытый кзади и кнутри. Между центральным отломком плечевой кости и локтевой костью могут ущемляться магистральные сосуды, что при несвоевременном вправлении приводит к развитию ишемической контрактуры. При этих переломах область Л. с. и нижней трети плеча деформирована, увеличена в передне-заднем направлении, имеется выраженный отек и кровоподтек. Локтевой отросток выстоит кзади и несколько смещен кверху, над ним определяется западение. В локтевом сгибе при пальпации определяется твердый выступ, соответствующий нижнему концу верхнего отломка плечевой кости. Движения в Л. с. ограничены и резко болезненны, имеется патол, подвижность и нередко костная крепитация. Линия Маркса нарушена, линия и треугольник Гютера не изменены. При клин, обследовании проверяют пульс на лучевой артерии, определяют кожную чувствительность и подвижность пальцев кисти. Обязательна рентгенография нижней трети плеча и Л. с. в двух проекциях. Для лечения надмыщелковых переломов плечевой кости у детей используют метод одномоментной ручной репозиции или постоянного скелетного вытяжения, у взрослых - одномоментную ручную репозицию, скелетное вытяжение или открытый остеосинтез. Для вправления первый помощник производит вытяжение по оси предплечья при согнутом до 90° Л. с., второй помощник осуществляет противовытяжение за плечо. При достаточном вытяжении хирург супинирует предплечье и устраняет путем непосредственного давления на отломки вначале смещение по ширине, а затем в переднезаднем направлении, для чего перемещает периферический отломок кнутри и кпереди. Л. с. сгибают до угла 70° и фиксируют в таком положении задней гипсовой лонгетой (рис. 12,2). Иммобилизация продолжается 3-4 нед. у взрослых и 2-3 нед. у детей. После репозиции и наложения гипсовой повязки необходимо тщательное наблюдение за кровоснабжением и состоянием иннервации конечности в связи с опасностью сдавления гематомой сосудисто-нервного пучка и развития фолькманновской контрактуры (см. Контрактура). При неустойчивых разгибательных надмыщелковых переломах у детей иногда прибегают к чрескожной фиксации отломков спицами Киршнера. Хорошие анатомические и функц, результаты наблюдаются при использовании постоянного скелетного вытяжения за проксимальный метафиз локтевой кости на отводящей шине или с помощью прикроватных блоков. Оперативное лечение надмыщелковых разгибательных переломов у взрослых показано лишь в тех случаях, когда ручной репозицией или скелетным вытяжением не удается добиться репозиции отломков, что обычно зависит от интерпозиции мышц. Отломки фиксируют спицами с упорными площадками, закрепленными в дугах шарнирно-дистракционного аппарата Волкова - Оганесяна, который наряду с фиксацией позволяет осуществлять ранние движения в Л. с. Остеосинтез отломков возможен также с помощью спиц Киршнера с последующим наложением гипсовой повязки.

Сгибательные надмыщелковые переломы плеча составляют 10,5% от всех надмыщелковых переломов и возникают чаще у взрослых при падении на резко согнутый локоть. Линия перелома обычно направлена сзади и снизу, кпереди и кверху. Короткий периферический отломок смещается кпереди, кнаружи и кверху и располагается впереди центрального отломка, который смещается кзади и кнутри от периферического, и острый нижний конец его упирается в сухожилие трехглавой мышцы плеча; образуется угол, открытый кпереди и кнутри (рис. 12, 2). Область Л. с. и нижней трети плеча деформирована, увеличена в переднезаднем направлении; имеется выраженный отек и кровоподтек. По задней поверхности Л. с. над локтевым отростком определяется выстоящий нижний конец центрального отломка. В локтевом сгибе при пальпации определяется твердый выступ, соответствующий верхнему концу периферического отломка. Ощупывание резко болезненно, иногда ощущается костный хруст. Диагноз подтверждается рентгенографией. При вправлении первый помощник производит вытяжение по оси предплечья при согнутом до 90° Л. с., второй помощник осуществляет противовытяжение за плечо. При достаточном вытяжении хирург супинирует предплечье и устраняет путем непосредственного давления на отломки вначале смещение во фронтальной плоскости по ширине, а затем в сагиттальной плоскости в переднезаднем направлении, для чего перемещает периферический отломок кнутри и кзади. Л. с. разгибают до угла 110° и фиксируют в таком положении задней гипсовой лонгетой. Для лечения сгибательных надмыщелковых переломов с успехом применяют скелетное вытяжение, а при неудаче репозиции - открытое вправление и остеосинтез.

Чрезмыщелковые переломы и эпифизеолизы дистального эпифиза плечевой кости относятся к внутрисуставным повреждениям. Они возникают при падении на локоть, согнутый под острым углом. Плоскость перелома имеет поперечное направление. и проходит непосредственно над эпифизом плечевой кости или через него. Если линия перелома (у детей) проходит через эпифизарную линию, он носит характер эпифизеолиза (см. Переломы). Дистальный эпифиз смещается и поворачивается кпереди. При клин, исследовании определяется отек и кровоизлияние в области Л. с., движения резко ограничены и болезненны. Проводят рентгенол, обследование поврежденной, а у детей для сравнения и здоровой конечности (рис. 13). Для лечения чрезмыщелковых переломов и эпифизеолизов у детей используют одномоментную ручную репозицию или скелетное вытяжение. У взрослых эти переломы лечат так же, как надмыщелковые.

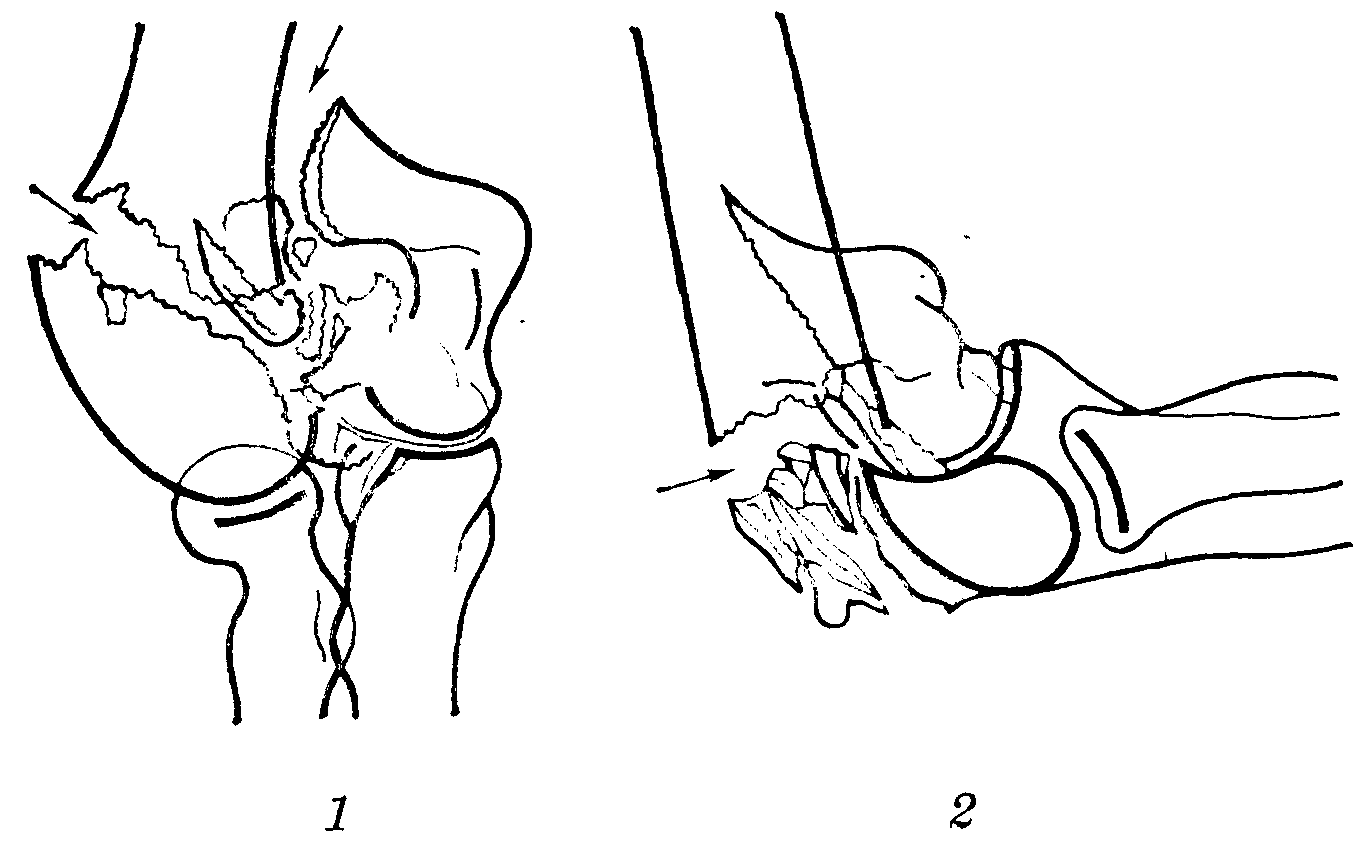

Межмыщелковые переломы плечевой кости (Т- и Y-образные) относятся к внутрисуставным переломам и возникают при падении на локоть с большой высоты или в результате сильного удара. Локтевой отросток раскалывает блок плечевой кости и внедряется между мыщелками плечевой кости; одновременно происходит надмыщелковый сгибательный перелом и вклинивание дистального конца диафиза плечевой кости между мыщелками. Нередко межмыщелковые переломы носят многооскольчатый характер (рис. 14). Сустав увеличен в объеме, ощупывание его резко болезненно, активные и пассивные движения ограничены и болезненны, имеется патол, подвижность и крепитация костных отломков. При переломах без смещения накладывают гипсовую повязку от верхней трети плеча до основания пальцев на срок 3 нед. (Л. с. согнут до угла 90°, предплечье в среднем положении между пронацией и супинацией). При переломах со смещением отломков показана одномоментная ручная репозиция (у детей), наложение скелетного вытяжения или закрытое наложение шарнирно-дистракционного аппарата Волкова - Оганесяна (у взрослых) с использованием спиц с упорными площадками. При значительном смещении отломков, не устраняемом скелетным вытяжением, расстройствах иннервации и кровообращения, наличии свободных костных фрагментов в полости сустава показано раннее оперативное лечение - открытая репозиция отломков с восстановлением конгруэнтности суставных поверхностей и остеосинтез спицами, винтами или болтами (рис. 15). Гипсовая иммобилизация - на 3-5 нед. в зависимости от тяжести перелома.

Перелом латерального мыщелка плечевой кости чаще наблюдается у детей и возникает вследствие падения на локоть или кисть вытянутой и отведенной руки. При этом головка лучевой кости, упираясь в головку мыщелка плечевой кости, откалывает весь латеральный мыщелок и прилегающую часть блока. Линия перелома всегда проникает в полость сустава. Мыщелок смещается кверху и кнаружи, может поворачиваться на 90-180° в горизонтальной и вертикальной плоскости и располагаться внутренней поверхностью кнаружи (рис. 16). Возникает вальгусная деформация Л. с., треугольник и линия Гютера нарушаются, пальпация вызывает резкую локальную болезненность. Сгибание и разгибание в Л. с. ограничены, ротационные движения предплечья резко болезненны и ограничены. Лечение: одномоментная ручная репозиция, к-рая заключается в вытяжении, придании Л. с. варусного положения с непосредственным давлением на сместившийся отломок; иммобилизация задней гипсовой лонгетой на срок 3-4 нед. у взрослых и 2 нед. у детей; при переломах с поворотом отломка - открытое вправление и остеосинтез винтом или спицами.

Перелом медиального мыщелка плечевой кости встречается редко и возникает при падении на локоть или прямом ударе. Действующая сила передается через локтевой отросток, который тоже часто ломается, на медиальный мыщелок. Симптоматика перелома аналогична перелому латерального мыщелка плечевой кости. Лечение этого перелома у взрослых обычно осуществляют скелетным вытяжением, у детей производят одномоментную репозицию и наложение задней гипсовой лонгеты на 2 нед.

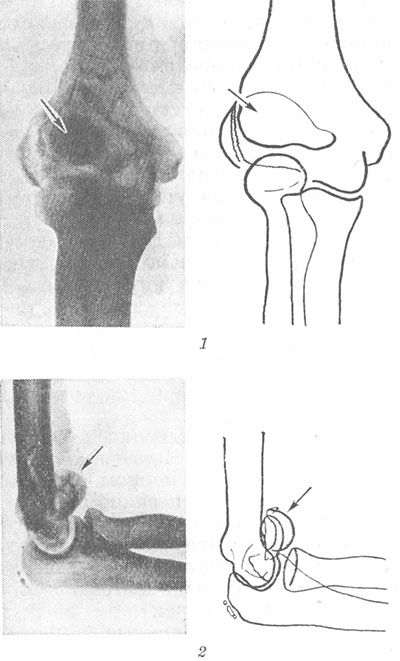

Перелом головки мыщелка плечевой кости относится к числу частых повреждений Л. с. и происходит при падении на вытянутую руку. Головка лучевой кости, смещаясь вверх и кпереди, может вызвать повреждение суставного хряща головки мыщелка, отрыв небольшого участка костной ткани с хрящом или перелом головки мыщелка с частью латерального мыщелка; при этом крупный отломок смещается кпереди и кверху. Пострадавший испытывает резкую локальную боль в области латерального мыщелка плеча. Крупный отломок пальпируется в локтевом сгибе, над проекцией головки лучевой кости. Ротационные движения предплечья, а также сгибание и разгибание в Л. с. ограничены и болезненны. Диагноз подтверждается рентгенографией. Лечение переломов головки мыщелка с образованием крупного отломка и смещением его кпереди и кверху заключается в одномоментной ручной репозиции. При полностью разогнутом Л. с. и супинации предплечья производят вытяжение по оси конечности с одновременным давлением на сместившийся отломок в направлении книзу и кзади. После вправления Л. с. сгибают до прямого угла, пронируют предплечье и накладывают заднюю гипсовую лонгету на 3-4 нед. При неудаче закрытой репозиции показано оперативное лечение: открытая репозиция головки мыщелка плечевой кости и трансартикулярная фиксация спицей. При наличии небольшого свободного костного фрагмента производят его удаление.

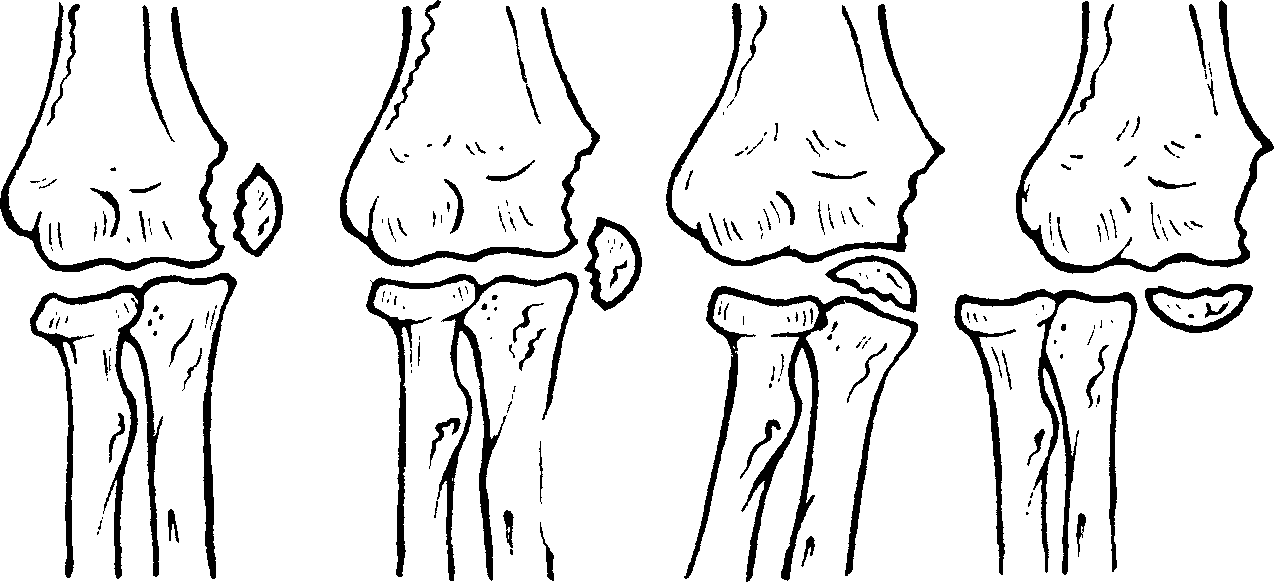

Перелом и апофизеолиз медиального надмыщелка плечевой кости наблюдаются чаще у детей и подростков и происходят при внезапном и сильном отведении разогнутого предплечья - локтевая коллатеральная связка Л. с. сильно напрягается и отрывает надмыщелок. Отрыв надмыщелка или отделение апофиза по апофизарной хрящевой зоне может быть с большим или меньшим смещением фрагмента книзу, вплоть до уровня суставной щели и с ущемлением надмыщелка между суставными поверхностями локтевого отростка и блока плечевой кости (рис. 17). Отрыв медиального надмыщелка нередко наступает при наружном вывихе предплечья и сопровождается повреждением локтевого нерва. В области медиального надмыщелка иногда удается прощупать подвижный отломок. Активные и пассивные движения в Л. с. ограничены и вызывают резкую боль, видна патол, боковая подвижность в нем при отклонении предплечья кнаружи. При переломах с небольшим смещением или со смещением отломка до уровня суставной щели показана одномоментная репозиция путем непосредственного давления на отломок с последующим сгибанием Л. с. до прямого угла и фиксацией гипсовой лонгетой на срок 2-3 нед. Если отломок ущемляется в полости сустава, то показано оперативное лечение: открытое вправление отломка с фиксацией его к ложу с помощью спицы или винта. Во избежание повреждения локтевого нерва рекомендуется его мобилизация и транспозиция (перемещение кпереди).

Перелом и апофизеолиз латерального надмыщелка плечевой кости наблюдаются в основном у детей и подростков при внезапном и сильном приведении предплечья, находящегося в разогнутом положении. При этом лучевая коллатеральная связка Л. с. сильно напрягается и отрывает надмыщелок или апофиз. Наблюдаются различные степени смещения оторвавшегося отломка, в т. ч. его ущемление между суставной поверхностью латерального мыщелка плечевой кости и головкой лучевой кости. Основные клин, симптомы такие же, как при переломе медиального надмыщелка, но локализуются они в области латерального надмыщелка. Лечение такое же, как при переломе и апофизеолизе медиального надмыщелка плечевой кости. При раздробленных переломах рекомендуется удаление костных фрагментов с подшиванием мышц к костному ложу.

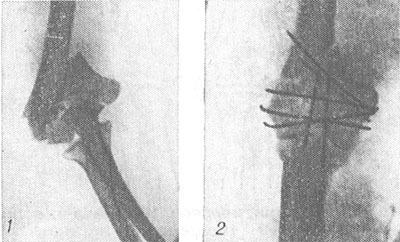

Перелом локтевого отростка возникает при непосредственном ударе о твердый предмет. Линия перелома обычно имеет поперечное направление и проходит через середину или основание локтевого отростка, реже перелом локализуется в области верхушки. В области локтевого отростка пальпация и давление вызывают резкую боль, при переломе со смещением между отломками пальпируется поперечная щель или западение. Ротационные движения предплечья свободные и безболезненные, активное сгибание в Л. с. возможно. Разгибание при расхождении отломков только пассивное - под тяжестью предплечья и кисти. Диагноз подтверждается рентгенографией. Лечение при переломах без расхождения отломков заключается в наложении задней гипсовой лонгеты на 3-4 нед. в положении сгибания Л. с. до угла 110-120°. При переломах с расхождением отломков (рис. 18) показано оперативное лечение (рис. 19): открытая репозиция и остеосинтез фрагментов, который может производиться шелковым или лавсановым швом, проведенным через сухожильное растяжение вокруг верхушки локтевого отростка и через поперечный канал в гребне локтевой кости, а также проволочным швом, проведенным через костные каналы в локтевом отростке и гребне локтевой кости. Для остеосинтеза фрагментов используют также длинные шурупы, спицы с проволочной 8-образной петлей, а также аппараты для внеочаговой фиксации отломков. Важно фиксировать фрагменты при сгибании Л. с. до угла 90- 110° и тщательно восстанавливать сухожильное растяжение трехглавой мышцы плеча. При отрывных переломах верхушки локтевого отростка у взрослых показано ее удаление и подшивание сухожилия трехглавой мышцы костным швом. При раздробленных переломах локтевого отростка (до 1/3 его величины) показана резекция отломков с последующей пластикой сухожилия трехглавой мышцы плеча лавсановой лентой.

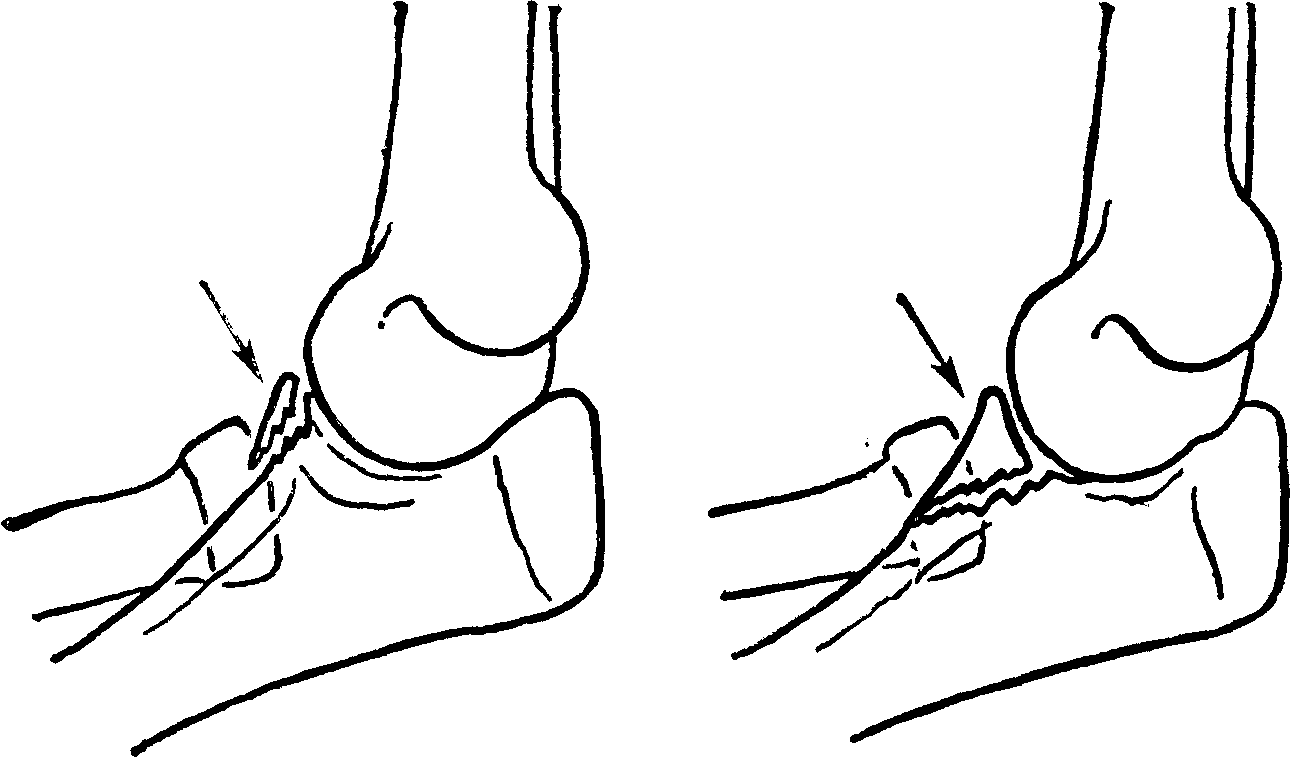

Перелом венечного отростка локтевой кости у взрослых встречается в 0,3% случаев по отношению ко всем переломам костей предплечья. Он возникает при падении на согнутый локтевой сустав и чаще всего сочетается с задним вывихом предплечья, однако может быть и изолированным (рис. 20). Клинически отмечается припухлость и кровоизлияние в локтевом сгибе, боль при пальпации этой области, резкие ограничения сгибания и разгибания в локтевом суставе. Для постановки окончательного диагноза, определения характера перелома и смещения отломка необходима рентгенография в боковой и косой проекциях. Лечение в основном консервативное: при незначительном смещении отломка накладывают заднюю гипсовую лонгету на 10-12 дней с последующим назначением местных тепловых процедур и леч. гимнастики. К оперативному вмешательству прибегают в тех случаях, когда сместившийся отломок вызывает стойкое ограничение движений в суставе.

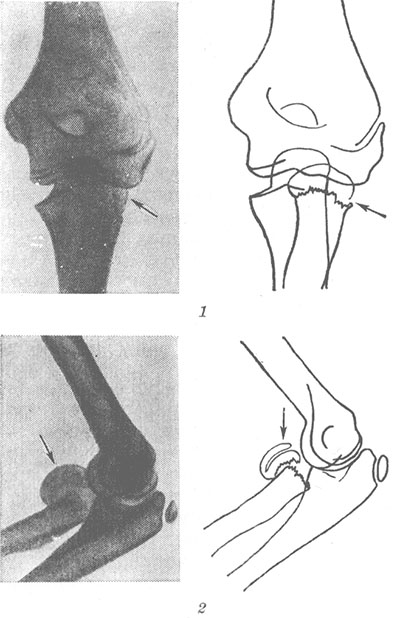

Переломы головки и шейки лучевой кости (рис. 21) возникают при падении на вытянутую руку, когда головка лучевой кости с большой силой ударяется о головку мыщелка плечевой кости. Различают переломы шейки лучевой кости со смещением головки, вколоченные переломы шейки, переломы наружного или внутреннего сегмента головки лучевой кости, оскольчатые (раздробленные) переломы головки. При оскольчатых переломах и переломовывихах головка лучевой кости смещается кнаружи и кпереди. Сгибание, разгибание и ротация ограничены и болезненны. Лечение при переломах и эпифизеолизах (рис. 22) головки лучевой кости без смещения или с небольшим смещением и наклоном головки (до 20°) у детей заключается в иммобилизации задней гипсовой лонгетой на срок 7-10 дней. При переломах со смещением и наклоном головки, превышающим 20°, показана одномоментная ручная репозиция: вытяжение за предплечье с противотягой за плечо, отведение предплечья кнутри с пальцевым давлением на сместившийся отломок в направлении внутрь и назад. Предплечье супинируют и сгибают до прямого угла в Л. с., после чего накладывают заднюю гипсовую лонгету. При неудаче закрытой репозиции у детей показано открытое вправление головки и трансартикулярная фиксация спицей. Прибегать к удалению головки лучевой кости у детей нельзя во избежание деформации Л. с. У взрослых при переломах головки и шейки лучевой кости без смещения, а также при наружных краевых переломах головки показано консервативное лечение: наложение задней гипсовой лонгеты при сгибании в Л. с. до угла 90- 100° и положении предплечья, среднем между пронацией и супинацией, на срок 2 нед. Во всех остальных случаях показано оперативное лечение: резекция головки лучевойкости (рис. 23) с последующим наложением гипсовой лонгеты на 10- 12 дней. Занятия леч. гимнастикой начинают в ранние сроки.

Открытые неогнестрельные переломы Л. с. составляют 13,2% от всех открытых около- и внутрисуставных переломов. Они возникают от непосредственного насилия или прокола кожи отломком изнутри. После тщательной первичной хирургической обработки раны лечение такое же, как при аналогичных закрытых переломах Л. с. При обширном повреждении мягких тканей и эпифизов костей показана первичная резекция сустава.

Этапное лечение повреждений Л. с. в военно-полевых условиях - см. Суставы .

Особенности повреждений локтевого сустава у детей

Повреждения Л. с. у детей занимают особое место в детской травматологии. По частоте и разнообразию переломы и вывихи Л. с. занимают первое место среди переломов и вывихов других суставов. Наибольшие трудности представляют их диагностика и выбор метода лечения. По количеству и тяжести осложнений повреждения Л. с. у детей также находятся на первом месте. Объясняется это тем, что травма Л. с. у детей сопровождается сильным отеком мягких тканей, который затрудняет диагностику. Фрагменты, из которых образован Л. с., в значительной мере состоят из хрящевой ткани, и это создает большие трудности в рентгенол. диагностике. При травме Л. с. нередко повреждаются нервные стволы и крупные сосуды, что приводит к выпадению функции нервов и расстройству кровообращения. При этом, чаще всего при надмыщелковых переломах, поражается лучевой нерв, а при переломах медиального надмыщелка - локтевой нерв. Ошибки диагностики и погрешности в лечении, как правило, заканчиваются ограничением движений в Л. с.

Большое значение в диагностике переломов и вывихов Л. с. имеет знание особенностей рентгенанатомии детского Л. с. У детей в возрасте до 12 лет блок плечевой кости - хрящевой, поэтому его на рентгенограмме не видно. По снимкам, сделанным в боковой проекции сустава, создается впечатление, что головка плечевой кости сочленяется с локтевой вырезкой. Это приводит к диагностическим ошибкам и поздней диагностике переломов Монтеджи. Последующее развитие деформации сустава вызывает необходимость оперативного вмешательства.

Большие затруднения возникают и при диагностике повреждений блока плечевой кости. На рентгенограмме перелом хрящевого блока увидеть невозможно, однако имеются косвенные признаки, помогающие постановке диагноза. При переломе блок смещается кнутри, кверху, что, естественно, приводит к соответствующему смещению проксимального конца локтевой кости. При этом на боковой рентгенограмме тень метафиза локтевой кости полностью перекрывает головку плечевой кости и плечелучевого сочленения (в норме это не наблюдается). Своевременная диагностика перелома блока позволяет произвести раннее оперативное вмешательство и тем самым предупредить деформацию и контрактуру Л. с.

При лечении переломов в области Л. с. у детей очень важно соблюдение строгих принципов лечения внутри- и околосуставных переломов. Подобные переломы у детей нуждаются в идеальной репозиции, прочной фиксации костных отломков (вне зон роста костей). Достигнуть этого можно только оперативным путем с применением спиц Киршнера.

К наиболее частым переломам у детей относят чрез- и надмыщелковые переломы. Методика одномоментной репозиции с последующей иммобилизацией гипсовой лонгетой чревата вторичным смещением отломков и развитием варусной деформации Л. с. С другой стороны, открытая репозиция и фиксация отломков спицами нередко заканчивается ограничением функции Л. с. Возможно также нагноение в области спиц и развитие остеомиелита. Рациональным методом лечения чрез- и надмыщелковых переломов является одномоментная репозиция с последующим скелетным вытяжением за проксимальный метафиз локтевой кости. Боковыми петлями удается устранить небольшие смещения по ширине. Эта методика показана при разгибательных и особенно сгибательных переломах. Показания к открытой репозиции возникают крайне редко и в основном при сдавлении сосудисто-нервного пучка.

Сложно лечение переломов головки мыщелка плечевой кости. Эти переломы могут быть с различной степенью смещения, и поэтому их делят на два вида: переломы, при которых головка плечевой кости не теряет контакта с головкой лучевой кости и смещается кнаружи, кверху и кпереди; переломы, при которых головка мыщелка плечевой кости выходит из полости Л. с., ротируется вокруг своей оси и располагается в мягких тканях, т. е. фактически возникает вывих головки плечевой кости. Диагностика этих повреждений не представляет больших трудностей. При полном смещении фрагмента показано открытое вправление и фиксация его спицами. При незначительном смещении необходима закрытая репозиция и фиксация отломков спицами с оставлением концов спиц над кожей. Репонировать переломы блока плечевой кости необходимо только открытым путем и затем фиксировать их спицами.

Переломы медиального надмыщелка довольно часты и сочетаются с вывихом костей предплечья. Диагностика их проста. Но если медиальный надмыщелок после вправления вывиха оказывается в полости сустава, его принимают за одно из ядер окостенения и своевременно не извлекают из полости сустава. Большинство детских травматологов репонирует медиальный надмыщелок закрытым путем и фиксирует его гипсовой лонгетой или ватно-марлевым пелотом. Однако такая методика редко заканчивается приращением отломка. Чаще всего наступает фиброзное сращение медиального надмыщелка в смещенном положении. Открытая репозиция позволяет добиться точного сопоставления костных фрагментов и прочно фиксировать их тонким винтом или спицей. В случаях интерпозиции медиального надмыщелка в полость Л. с. также показано оперативное лечение.

Переломы головки и шейки лучевой кости очень трудны для лечения и нередко заканчиваются некрозом головки и пронационно-супинационной контрактурой. Лечение их следует начинать с попытки закрытой репозиции и лишь при неудаче ее показано открытое вправление. При этом удаление головки производить не следует.

Переломы локтевого отростка при наличии смещения подлежат открытой репозиции и фиксации круговым швом или винтами.

Повреждения Л. с. всегда требуют настойчивого восстановительного лечения в условиях реабилитационного центра. При этом следует избегать массажа и применения тепловых процедур.

Заболевания

Бурсит - воспаление локтевой подкожной сумки - частое заболевание Л. с. Он может быть серозным или гнойным. Серозный бурсит нередко имеет проф. характер и связан с постоянной нагрузкой на область сустава. Клинически характеризуется округлой, нерезко болезненной флюктуирующей опухолью в области локтевого отростка. Кожные покровы не изменены, пальпация малоболезненна, определяется утолщенная локтевая подкожная сумка. Движения в Л. с. возможны в полном объеме. Лечение: пункции сумки с удалением содержимого и введением в ее полость 25 мг гидрокортизона с последующим наложением давящей повязки. Пункции можно производить повторно через 3-4 дня. При упорном, рецидивирующем течении показано иссечение сумки. Гнойный бурсит характеризуется резкими болями, усиливающимися при пальпации и движениях в Л. с., повышенной местной и общей температурой. Кожа над сумкой гиперемирована. При прорыве гнойного содержимого за пределы сумки развивается разлитая подкожная флегмона предплечья. В ранних стадиях гнойного бурсита показана пункция с эвакуацией содержимого и введением антибиотиков; в запущенных случаях и при развившейся флегмоне - разрез с дренированием и последующим открытым ведением раны (см. Бурсит).

Артрит может быть следствием ушиба Л. с., гемартроза или повреждения кожных покровов этой области с последующим инфицированием, а также возникать как осложнение инф. заболеваний (скарлатины, тифа, гонореи) или быть следствием генерализованной инфекции (септикопиемия). При артрите Л., с. обычно находится в полусогнутом положении, больной поддерживает предплечье здоровой рукой, сустав увеличен в объеме, контуры его сглажены, местная температура повышена, движения резко ограничены из-за болей. При гнойном артрите (см. Артриты) кожа над Л. с. гиперемирована, отечна, температура тела повышена, имеются характерные для гнойного процесса изменения гемограммы. Для уточнения характера выпота (серозный или гнойный) показана диагностическая пункция Л. с. Рентгенол, признаки гнойного артрита появляются только через несколько недель после начала заболевания. Вначале видны сужение и нечеткость контуров суставной щели, затем появляются узуры суставных поверхностей, субхондральных! остеопороз. В более поздние сроки суставные поверхности разрушаются, развивается анкилоз Л. с. Гонорейный артрит характеризуется распространенным остеопорозом, сужением суставной щели без очагов деструкции в эпифизах. В начальных стадиях острого артрита Л. с. показана пункция с внутрисуставным введением антибиотиков, иммобилизация конечности задней гипсовой лонгетой. При гнойном артрите производят артротомию (см.) с дренированием сустава из задненаружного и передневнутреннего доступов. Через дренажи вводят антибиотики и антисептики, отсасывают содержимое. В далеко зашедших случаях с разрушением эпифизов и развитием панартрита (см.) показана резекция сустава.

Ревматоидный артрит довольно часто поражает Л. с., особенно у женщин. На ранних стадиях это заболевание проявляется в виде синовита, характеризующегося увеличением окружности сустава, уплотнением параартикулярных тканей, умеренными болями. В последующем при прогрессировании процесса наступает деструкция суставного хряща, образуются контрактуры с резким ограничением движений вплоть до фиброзного или костного анкилоза. Рентгенологически ревматоидный артрит (см.) Л. с. характеризуется выраженным остеопорозом, истончением коркового вещества, сужением суставной щели. При прогрессировании процесса появляются узуры на суставных поверхностях костей, псевдокистозные просветления в эпифизах, окруженные зоной остеосклероза. Оперативное лечение ревматоидного артрита Л. с. на ранних стадиях, когда еще нет значительного ограничения движений и деструкции эпифизов, заключается в расширенной синовэктомии. При деформации головки лучевой кости, блокирующей движения в Л. с., показана ее резекция. Удаляют костные разрастания в области блока плечевой кости и венечного отростка локтевой кости, рассекают внутрисуставные сращения. После кратковременной иммобилизации (4-5 дней) начинают леч. гимнастику. При грубых деструктивных изменениях в Л. с., резком ограничении движений или при костном анкилозе (особенно при двусторонних поражениях) показана артропластика. Эндопротезирование Л. с. распространения не получило из-за отсутствия достаточно эффективных эндопротезов.

Туберкулез локтевого сустава наблюдается в 2,6 - 2,9% случаев всех специфических поражений опорно-двигательного аппарата и занимает первое место среди случаев туберкулеза суставов верхней конечности. Чаще бывает у детей. Поражение может первично локализоваться в синовиальной оболочке или в эпифизах (апофизах) костей, образующих Л. с. Первично синовиальная форма встречается в 2х/2 раза реже. Очаг поражения в большинстве случаев располагается в локтевом отростке, реже в эпифизе плечевой кости и, как исключение, в головке лучевой кости. В отдельных случаях туберкулезный очаг можно наблюдать в метафизе плечевой кости или вблизи одного из мыщелков. Клин, картина характерная для туберкулеза костей и суставов. Л. с. увеличен в объеме, постепенно приобретает характерный веретенообразный вид. Развивается сгибательная контрактура или фиброзный анкилоз сустава под тупым углом. Часто наблюдаются абсцессы и свищи, располагающиеся обычно по задней поверхности Л. с. При рентгенол, исследовании обнаруживают сужение суставной щели, остеопороз, нечеткость и узуры суставных концов, очаги деструкции в плечевой или локтевой костях, позднее - большую или меньшую деструкцию эпифизов. Лечение при первично-синовиальной форме заключается в иммобилизации конечности, применении противотуберкулезных препаратов. При изолированном туберкулезном остите показана внесуставная некрэктомия, при прорыве очага в сустав - внутрисуставная некрэктомия (см.). При обширных поражениях суставных концов костей необходима экономная резекция сустава. При затихшем процессе с грубыми разрушениями эпифизов восстановления функции сустава достигают с помощью моделирующей резекции. При туберкулезных бурситах сумки локтевого отростка показана экстирпация сумки (см. Туберкулез костей и суставов).

Табетическая и сирингомиелитическая артропатия локтевого сустава (см. Артропатия) имеет следующие клинико-рентгенол, признаки: значительно увеличен объем сустава, иногда небольшая флюктуация, разболтанность сустава (патол, боковая подвижность), хруст при движениях, при пальпации определяются плотные участки (оссификаты) в параартикулярных тканях; на рентгенограммах своеобразная картина деструкции сустава с обширными костными разрастаниями и параартикулярными оссификатами. Ортопедическое лечение заключается в изготовлении шинно-гильзовых аппаратов на верхнюю конечность с шарниром в Л. с. (см. Ортопедические аппараты).

Псориатический артрит локтевого сустава по клин, и рентгенол, симптоматике напоминает ревматоидное поражение сустава. Отличительные черты - более выраженная и прогрессивно увеличивающаяся деструкция эпифизов костей и деформация сустава при характерной клинике псориаза (см.). Лечение в поздних стадиях заболевания оперативное - артродез или артропластика Л. с.

Хондроматоз относится к числу частых заболеваний Л. с. (поражает Л. с. в 29% случаев и по частоте занимает второе место после хондроматоза коленного сустава). Основные клин, симптомы: болезненность и ограничение движений в Л. с., атрофия мышц, увеличение сустава в объеме из-за скопления синовиальной жидкости, хруст при движениях. На обычных рентгенограммах и при контрастном рентгенол. исследовании в суставе видны хондромные тела. Лечение оперативное - синовэктомия с удалением хондромных тел из заднего или заднемедиального доступа (см. Хондроматоз суставов).

Рассекающий остеохондроз (см. Кенига болезнь) характеризуется очаговым субхондральным некрозом костной ткани с последующим выпадением асептического костного секвестра в полость Л. с. Лечение при блокаде Л. с.- оперативное: удаление свободного внутрисуставного тела.

Эпикондилит - заболевание Л. с., связанное с дистрофическими изменениями сухожилий в области прикрепления мышц предплечья к латеральному (изредка медиальному) надмыщелку плечевой кости. Наблюдается чаще у спортсменов, а также у лиц, выполняющих однообразную физическую работу. Характеризуется упорными болями, длительностью течения, особенно при позднем начале лечения (см. Эпикондилит).

Деформирующий артроз может иметь дистрофический характер, а также быть следствием внутрисуставных переломов, вывихов, заболеваний Л. с. воспалительной природы. Лечение в большинстве случаев консервативное (физиобальнеотерапия), при резких болях и выраженном ограничении движений в суставе может быть показан артродез или артропластика (см. Артрозы).

Приобретенные деформации являются следствием травм или заболеваний Л. с.

Варусное или вальгусное отклонения предплечья в результате неправильно сросшихся чрезмыщелковых или надмыщелковых переломов плечевой кости, эпифизеолиза дистального конца плечевой кости с неравномерным преждевременным замыканием зоны роста наблюдаются наиболее часто. Выраженная деформация Л. с. типа cubitus varus и cubitus valgus может сопровождаться нестабильностью сустава из-за несостоятельности связок и слабости прикрепляющихся к надмыщелкам мышц. При выраженных деформациях бывает поздний неврит локтевого нерва, требующий его неврлиза, мобилизации и перемещения на переднюю поверхность Л. с.

При деформации Л. с. во фронтальной плоскости возможно ограничение движений в нем. При резко выраженной деформации, нарушающей функцию сустава или создающей серьезный косметический дефект, показано оперативное лечение. Оно состоит в надмыщелковой остеотомии плечевой кости с последующим исправлением деформации.

При неправильно сросшихся надмыщелковых и чрезмыщелковых переломах плечевой кости с деформацией в сагиттальной плоскости может наблюдаться выраженное ограничение сгибательных или разгибательных движений в Л. с. Лечение оперативное - корригирующая надмыщелковая поперечная остеотомия плеча.

Контрактуры и анкилозы - наиболее частый вид приобретенной патологии Л. с. После травм Л. с. они развиваются у 16 - 20% больных. В 14,3% случаев ограничение подвижности Л. с. бывает связано с оссификацией параартикулярных тканей. Основная причина контрактур Л. с.- неправильно сросшиеся надмыщелковые и чрезмыщелковые переломы со смещением отломков, вывихи и подвывихи костей предплечья - изолированные или в сочетании с внутри- и околосуставными переломами, многооскольчатые внутрисуставные переломы дистального эпифиза плечевой кости, сопровождающиеся обширным повреждением суставного хряща с последующим развитием деформирующего артроза (см.). Контрактуры Л. с. могут быть следствием рубцовых изменений капсулы сустава и околосуставных тканей в результате длительной иммобилизации верхней конечности, оссификации параартикулярных тканей, а также рубцовых изменений тканей Л. с. после ожога (см. Контрактура).

Контрактуры Л. с. могут быть сгибательными, разгибательными, супинационными и пронационными. Чаще наблюдается комбинация различных видов контрактур, при этом тяжесть их и функц, значимость неодинаковы. Полное отсутствие сгибательно-разгибательных движений в Л. с. наблюдается при фиброзном или костном анкилозе; ротация предплечья в этих случаях ограничена в различной степени.

Консервативное лечение показано при контрактурах в начальных стадиях, не зависящих от костных повреждений эпифизов костей, образующих Л. с. Оно состоит в применении активной леч. гимнастики с кратковременной укладкой конечности в положение максимально достигнутой коррекции, движений в воде (леч. плавание), физиотерапевтических процедур (электрофорез с лидазой, йодидом калия, фонофорез с гидрокортизоном), инъекций стекловидного тела, пирогенала. При стойких ограничениях движений, не поддающихся консервативной терапии, и отсутствии положительной динамики показано восстановление подвижности с помощью шарнирно-дистракционного аппарата Волкова - Оганесяна (см. Дистракционно-компрессионные аппараты). При контрактурах, связанных с рубцовым перерождением капсульно-связочного аппарата, показана мобилизующая операция на мягкотканных компонентах сустава с последующим наложением шарнирно-дистракционного аппарата и комплексным восстановительным лечением. Если контрактура Л. с.- следствие неправильно сросшегося внутри- или околосуставного перелома с образованием костных выступов и созревших оссификатов, производят артролиз с частичной резекцией костной ткани, удалением мягкотканных спаек и оссификатов.

При костных или фиброзных анкилозах Л. с., поздних контрактурах в результате застарелого невправленного вывиха костей предплечья или неправильно сросшегося внутрисуставного перелома со значительным нарушением конгруэнтности в суставе показана операция артропластики. Надмыщелковая остеотомия показана при костном анкилозе (см.) Л. с. в порочном положении, нарушающем функцию конечности.

Опухоли

В области Л. с. возникают различные доброкачественные и злокачественные опухоли мягко-тканного или костного характера. Опухоли Л. с. редки, среди них чаще встречаются синовиома (см.), хондросаркома (см.), остеосаркома (см. Остеогенная саркома). Общие принципы диагностики и лечения - см. Кость , Суставы .

Операции

Пункция Л. с. применяется с диагностической и леч. целями, для определения характера патол, содержимого в полости сустава, введения контрастных веществ, для опорожнения сустава от излившейся крови при гемартрозе, экссудата, гноя, а также для промывания суставной полости и введения лекарственных веществ. Пункцию производят при согнутом под тупым углом Л. с., сзади и кнаружи от середины локтевого отростка у нижнего края латерального мыщелка плечевой кости и чуть выше головки лучевой кости, в прощупывающейся щели плечелучевого сочленения. В этом месте суставная капсула при наличии гемартроза или выпота в суставе выдается сильнее всего (в виде валика). Конец иглы направляют на переднюю поверхность медиального мыщелка - в полость плечелоктевого сочленения.