Опасность кисты на шее и что с ней делать. Киста на шее у взрослого — чего от нее ожидать

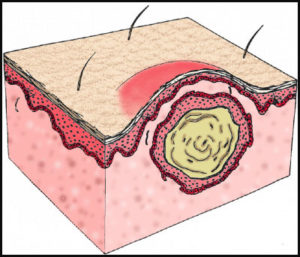

Киста в области шеи является патологическим образование, внутри которого содержится жидкость, а иногда и кашицеобразная масса. Данная патология считается врожденной и возникает за счет нарушения процесса эмбрионального развития. При этом патология бывает бокового и среднего типа. Так, боковая киста шеи зачастую обнаруживается практически сразу после рождения ребенка, а средняя уже по мере роста и зачастую случайно, когда проводится обследование по иному заболеванию.

Наиболее частыми осложнениями являются:

- Нагноение;

- Образования свища;

- Перерастание в злокачественное образование.

Оптимальным лечением заболевания считается хирургическое удаление. Причина в крайне низкой эффективности пункций, что обусловлено последующим скапливанием такого же содержимого в этой полости, а также отсутствия, как такового, консервативного лечения.

Данный недуг является полым опухолевидным образованием. Зачастую он находится на передний или боковой части шеи. Процесс его образования происходит еще в момент, когда плод находится на стадии эмбрионального развития. Бывают случае, когда он сочетается с другим врожденным образованием, таким, как свищ шеи. Он также может образоваться уже и взрослых по причине нагноения кисты. Данное образование может переродиться в некоторых случаях даже в злокачественную опухоль. Лучшим средством лечения считается исключительно удаление хирургическим способом.

Данный недуг является полым опухолевидным образованием. Зачастую он находится на передний или боковой части шеи. Процесс его образования происходит еще в момент, когда плод находится на стадии эмбрионального развития. Бывают случае, когда он сочетается с другим врожденным образованием, таким, как свищ шеи. Он также может образоваться уже и взрослых по причине нагноения кисты. Данное образование может переродиться в некоторых случаях даже в злокачественную опухоль. Лучшим средством лечения считается исключительно удаление хирургическим способом.

Боковая киста шеи может быть выявлена в первые дни после рождения ребенка. Что касается средней, то её чаще всего обнаруживают у детей возрастом до 14 лет. Согласно статистике у 1 из 10 пациентов, имеющих на шее кисту сбоку, она образуется вместе с врожденным свищем. При этом где-то у половины имеющих кисту происходит её нагнетание, после чего образуется свищ.

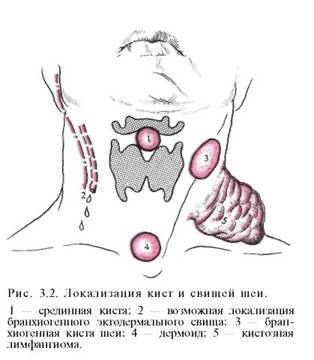

Классификация

Увеличить.

Увеличить. Как уже писалось выше, такое образование бывает нескольких типов:

- Боковая киста шеи. Она является полостью, находящейся между жаберными бороздами, которые при корректном процессе роста плода исчезают. Её образование происходит в случае аномального развития этих самых жаберных щелей в период с 4 по 6 неделю формирования плода в утробе беременной матери;

- Срединная киста. Появляется, когда зачаток щитовидной железы постепенно перемещается с места его формирования уже непосредственно к передней части шеи. Это проходит с начла 6 и до конца 7 недели беременности;

- Киста дермоидная. Развивается такая патология на шее под кожей бессимптомно, до момента, пока размеры кистообразного шарика не станут заметны внешне. При этом такая аномалия является довольно редкой и лечится исключительно хирургическим способом, за счет вырезания её из мягких тканей;

- Врожденный свищ. Он не является отдельной патологией, так как всегда идет только в сочетании с кистой. Он бывает нескольких типов: полный и неполный.

Важно! Гигрома шеи некоторыми специалистами также относится к одной из разновидностей данной патологии.

Боковые образования

Данный вид патологии считается самым частым и встречается практически в 60% случаев. Место их появление локализовано на переднебоковой части шеи, в средний или верхней её части непосредственно на сосудисто-нервном пучке. Встречаются однокамерные, а также многокамерные типы образований. В случае увеличения бранхиогенной кисты шеи до значительных размеров, может начаться сдавливание как сосудов шеи, так и нервов. А в некоторых случаях еще и находящихся рядом органов.

Данный вид патологии считается самым частым и встречается практически в 60% случаев. Место их появление локализовано на переднебоковой части шеи, в средний или верхней её части непосредственно на сосудисто-нервном пучке. Встречаются однокамерные, а также многокамерные типы образований. В случае увеличения бранхиогенной кисты шеи до значительных размеров, может начаться сдавливание как сосудов шеи, так и нервов. А в некоторых случаях еще и находящихся рядом органов.

Если данное образование не имеет нагноения и не сдавливает ничего, то явных симптомов, указывающих на его наличие, может и не быть. Во время осмотра под кожей выявляется округлое (имеющее форму шарика) или же овальное образование. Его больше всего заметно во время поворота головы в противоположную сторону, когда натягивается кожа, а пальпация проходит безболезненно. При этом она имеет эластичную консистенцию и никак не прикреплена к коже.

Стоит знать! За счет малоизученности данной патологии, она не имеет конкретных симптомов. Которые бы указывали на её наличие.

Если в находящейся на шее кисте провести пункцию, то из нее будет выделаться мутная жидкость сероватого цвета. При наличии нагноения, патология будет увеличиваться в своих размерах, при этом становясь весьма болезненной. Во время этого на коже будет образовываться покраснение, а также локальный отек. Далее будет образовываться свищ.

Такой диагноз ставят после проведения анамнеза, а также на основании имеющейся клинической картины заболевания. Чтобы его подтвердить делают пункцию этого «шарика», после чего проводят цитологическое исследование взятой из него жидкости. В качестве дополнительных способов исследования применяют еще и УЗИ, и зондирование. Если образование неинфекционного типа, то осуществляется дифференциальная диагностика.

Срединный тип

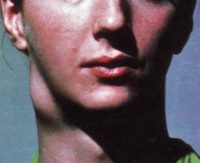

Меньшую часть подобных патологий составляет срединная киста шеи, которая локализуется на передней её части. Во время осмотра находят плотное безболезненное образование, имеющее эластичную консистенцию. Такая аномалия также может быть незамеченной за счет отсутствия явных симптомов, если оно не успело вырасти до заметных размеров. При этом патология имеет минимальную подвижность, которая проявляется только во время глотания. Бывают случаи, когда находящиеся на шее опухоли располагаются близко к кроне языка. За счет этого может приподыматься язык и нарушаться дикция и функции глотания.

Патологии данного типа имеют значительно выше шанс нагноения, чем боковые. В случае инфицирования образование становится больше, а также начинает болеть. Кожа возле него краснеет и происходит отек. Если вскрыть гнойник, то образуется свищ, который будет иметь устье, находящееся в передней части шеи. В случае открытия его во рту, устье находится между корнем и телом языка.

Лечение кисты шеи

Удаление кисты. Увеличить.

Удаление кисты. Увеличить. Как правило, хирургическое удаление кист шеи назначается при наличие любых боковых типов, а также в случае образований среднего типа у детей и взрослых (у них если «шарик» кисты имеет размер более 1 см). Осуществлять лечение подобной патологии необходимо оперативно, для предотвращения повторного её образования, кисту иссекают. Все хирургическое воздействие осуществляется исключительно под общим наркозом:

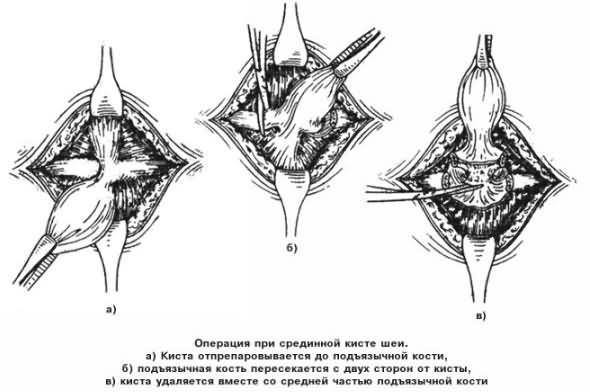

- В случае удаления срединной кисты шеи необходимо вырезать её вместе с оболочкой. Также важно, чтобы из мягких тканей была удалена еще и подъязычная часть кости, по причине того, что там проходит тяж, идущий от опухолевидного образования. Если говорить про операции с боковым типом недуга, то они имеют определенные затруднения, которые связаны с находящимися рядом с образованием сосудами и нервами;

- Исходя из того, какие размеры имеет шарик кисты, а также его корень, процесс удаления может осуществляться через кожу или ротовую полость;

- Если присутствует нагноения кисты, то её полного удаления не проводится. В качестве лечения, сначала производится только вскрытие и дренирование;

- Необходимость в экстренной операции возникает, если присутствует острое воспаление;

- После хирургического вмешательства регулярно осуществляются перевязки и промывания полости специальными антисептическими препаратами.

Гигрома шеи, а также свищи рассекаются и удаляются. Подобного рода операции также сопряжены с целым рядом трудностей, которые возникают в связи с тонкими стенками и большой извилистостью образований. Так, перед удалением свища в его ход вводят зонд. Чтобы повторно патология не возникала важно удалить все связевые ходы. Наиболее тяжело удалять боковые аномалии, так, как они располагаются рядом с артериями.

Гигрома шеи, а также свищи рассекаются и удаляются. Подобного рода операции также сопряжены с целым рядом трудностей, которые возникают в связи с тонкими стенками и большой извилистостью образований. Так, перед удалением свища в его ход вводят зонд. Чтобы повторно патология не возникала важно удалить все связевые ходы. Наиболее тяжело удалять боковые аномалии, так, как они располагаются рядом с артериями.

В подавляющем большинстве случаев, дети являются основными пациентами, у которых выявляются подобные аномалии. При этом народные средства или консервативные способы лечения заболевания отсутствуют, как таковые. Здесь важно своевременно обнаружить данное образования и удалить его из мягких тканей. Причина в том, что киста хоть и является редким заболеванием, но она крайне опасна. Не стоит доводить ситуацию, когда будет уже не в мочь терпеть данное образование.

желтоватым цветом. В некоторых случаях кисты могут примыкать к подъязычной кости и смещаются

вместе с ней при глотательных движениях. Если опухолеподобное образование находится

ближе к подбородочной ости (костный выступ в ментальном отделе с внутренней поверхности

нижней челюсти), то оно выпячивается в передний отдел подъязычного пространства и

отдавливает язык вверх и кзади. Расположение этих кист возможно самое разнообразное. На

шее дермоидные (эпидермоидные) кисты локализуются между передним краем грудинно-

ключично-сосцевидной мышцы и задним брюшком двубрюшной мышцы. В околоушной области

эти образования могут располагаться под стволом или крупной ветвью лицевого нерва.

33.

Диагностика . Дермоиды (эпидермоиды) ошибочно можно принять за хронические лимфадениты,

а при нагноении кисты - за острые и обострившиеся хронические лимфадениты.

Пункция кисты и микроскопическое исследование содержимого помогает уточнить диагноз.

Гнойное содержимое, полученное из нагноившегося лимфатического узла всегда более

вязкое (сливкообразное) с наличием в пунктате большого количества типичных и атипичных

форм лимфоцитов. Одонтогенные лимфадениты имеют причинную связь с периодон-

титным (разрушенным зубом). В сомнительных случаях диагноз уточняется после проведения

эксцизионной биопсии (полного удаления патологического очага).

Дермоиды дна полости рта, которые растут в сторону языка, можно принять за ранулу.

В отличие от последней дермоидные кисты чаще локализуются по средней линии и просвечиваются

через слизистую оболочку желтоватым цветом. Ранулы располагаются асимметрично

к средней линии и просвечиваются через слизистую оболочку в виде полупрозрачного

голубоватого образования, при пункции можно получить прозрачную тягучую жидкость с

эпителия.

Локализуясь на шее дермоидные (эпидермоидные) кисты имеют большое сходство со

срединными или боковыми кистами. Пунктат последних жидкий, прозрачный, соломенно-

желтого цвета, иногда бурый (с примесью крови). Более подробная дифференциальная диагностика

этих опухолеподобных образований будет рассмотрена в следующих разделах

этой главы.

Клинически метастазы злокачественных опухолей могут напоминать дермоиды. Для

метастазов характерна малая болезненность, плотность на ощупь, отсутствие четких границ,

ограниченная подвижность. Уточнить диагноз может помочь пункционная биопсия.

Дермоидные кисты следует дифференцировать со специфическими лимфаденитами

(туберкулезными и др.) и злокачественными опухолями ретикулоэндотелиальной системы

(лимфо- и ретикулосаркомой). Диагноз устанавливается на основании пункции и морфологического

исследования биопсийного материала.

Лечение заключается в удалении кисты оперативным путем. При нагноении кисты ее

вскрывают, эвакуируют содержимое и дренируют полость. Иссечение стенок кисты (цистэкто-

мию) выполняют после стихания воспалительных явлений.__

34-35.

Срединная киста шеи

Этиология

срединной кисты до сих пор является предметом научных дискуссий, очевидно, это связано с тем, что подобная врожденная аномалия встречается довольно редко. Статистически срединная киста занимает не более 2-3% от всего количества опухолей шеи, соответственно, возможности изучить новообразование в полной мере и подтвердить его этиологию множественными клиническими наблюдениями не представляется возможным. Считается, что тиреоглоссальные доброкачественные опухоли – это патология эмбриональной основы для формирования челюстно-лицевой области, то есть аномалии жаберного аппарата.

Часть врачей поддерживают версию, утверждающую, что причины срединной кисты шеи кроются в незарощенном

своевременно ductus thyreoglossus – щитовидно-язычном протоке или протоке щитовидной железы. Эту теорию еще в XIX веке выдвинул известный немецкий врач, анатом, специалист в изучении эмбриогенеза, Вильгельм Гис. Его именем и назвали специфический канал, соединяющий зародыш щитовидной железы и ротовую полость, который редуцируется в последнем периоде внутриутробного развития. Канал Гиса или щитовидно-язычный проток может являться источником формирования кист и срединных, тиреоглоссальных свищей.

Причины срединной кисты шеи могут объясняться и другой версией, также заслуживающей внимания. В конце XIX века выдающийся хирург Венгловский предложил свой вариант, объясняющий этиологию развития тиреоглоссальных опухолей, согласно которому они формируются из клеток эпителия полости рта, при этом щитовидно-язычный проток заменяется тяжем.

Очевидно, что эти две гипотезы нуждаются в дальнейшем изучении и клиническом подтверждении, и причины срединной кисты шеи в скором времени будут уточнены.

Однако первый вариант Гиса более достоверен в статистическом смысле – более 55% диагностированных случаев показывали тесную связь срединной кисты с подъязычной костью и foramen cecum linguae, - слепым отверстием языка, что полностью соответствует топографии ductus thyreoglossus – щитовидного зачатка.

Клинические проявления

врожденных пороков шеи практически всегда скрыты в начальном периоде развития. Крайне редко отмечаются случаи, когда симптомы срединной кисты шеи видны невооруженным взглядом в первые месяцы после рождения. Гораздо чаще киста проявляется в возрасте от 5-до 14-15 лет и старше. Особенность практически всех видов доброкачественных опухолей шеи – это бессимптомное течение, которое может продолжаться долгие годы. Срединная киста в латентном состоянии не проявляется болевыми ощущениями, не провоцирует дисфункции близлежащих структур. Старт ее развитию может дать воспалительное заболевание острой форме, а также периоды гормональной перестройки организма, например, пубертатный период. Даже проявляясь, киста растет очень медленно, при пальпации определяется как округлое эластичное образование на срединной линии шеи, опухоль не спаяна с кожными покровами, в процессе глотания может перемещаться вверх вместе с подъязычной костью и близлежащими тканями. Объективные жалобы со стороны пациента начинаются, когда киста инфицируется, воспаляется и мешает приему пищи. Опухоль может вскрываться наружу, реже в ротовую полость, выпуская гнойный экссудат, однако свищевой ход никогда не зарастает самостоятельно и остается как постоянный канал для истекания воспалительной секреторной жидкости. Выход экссудата способствует уменьшению размеров кисты, однако не способствует ее рассасыванию. Более того, опухоль, которая не диагностирована и не удалена своевременно, может провоцировать серьезные проблемы с проглатыванием пищи, нарушением речи (дикции), в редких случаях – малигнизацию, то есть перерастание в злокачественный процесс.

У взрослых пациентов среди врожденных патологий шеи чаще диагностируются боковые кисты, однако и тиреоглоссальные опухоли представляют определенную угрозу в смысле риска малигнизации. Процент трансформации кистозного процесса и злокачественный очень мал, тем не менее, несвоевременная диагностика, лечение могут нести в себе риск развития флегмоны шеи и даже рак.

Срединная киста шеи у взрослых развивается без клинических проявления очень долго, ее латентное состояние может длиться десятки лет. Провоцируют увеличение кисты травматические факторы – удары, ушибы, а также воспаления, связанные с ЛОР-органами. Киста увеличивается в размере за счет скопления воспалительного экссудата, нередко и гноя. Первым заметным клиническим признаком считается припухлость в срединной зоне шеи, затем появляются болевые ощущения, трудности при глотании пищи или жидкости, реже – изменения тембра голоса, одышка, нарушение дикции. Серьезным осложнением срединной кисты шеи считается сдавливание трахеи и перерождение клеток опухоли в атипичные, злокачественные.

Тиреоглоссальная киста лечится исключительно хирургическим путем, пунктирование, консервативные методы нерезультативны и даже затягивают процесс, провоцируя различные обострения. Чем раньше будет проведена операция по удалению кисты, тем быстрее наступает выздоровление. Прогноз лечения срединной кисты у взрослых больных в основном благоприятный при условии своевременного выявления опухоли и ее радикального удаления.

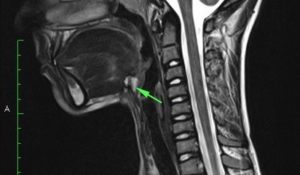

Диагностика срединной кисты шеи

Тиреоглоссальные врожденные аномалии в 75-80% развиваются без явных клинических признаков. Диагностика срединной кисты шеи может изначально быть направлена на обследование ЛОР-органов, лимфоузлов, в таком случае новообразование диагностируется попутно, при тщательной пальпации.

Первичные наблюдения и сведения подтверждаются такими методами:

Фистулография (зондирование и применением контрастного красящего вещества).

Компьютерная томография по показаниям.

УЗИ шеи, лимфатических узлов.

Так как диагностика срединной кисты шеи достаточно трудна в силу схожести признаков многих заболеваний ЧЛО (челюстно-лицевой области), от доктора требуется не только теоретические знания, но и большой практический опыт. От того, насколько верно будет поставлен диагноз, зависит выбор методики лечения.

Срединная киста должна быть выделена среди таких заболевания околоушной области и шеи:

Лимфаденит.

Аденофлегмона.

Струма языка.

Врожденная дермоидная киста шеи.

Лечение срединной кисты шеи

Лечение врожденных кистозных опухолей шеи с настоящее время проводится исключительно хирургическим путем. Срединная киста также подлежит цистэктомии независимо от ее размеров и состояния. Воспаленную кисту, содержащую гной, сначала лечат симптоматически, гнойный экссудат дренируют. После нейтрализации острого процесса, взрослым пациентам показана операция. Оперативное лечение срединной кисты на шее у ребенка может быть отложено на несколько лет до достижения более зрелого возраста и способности перенсти операцию адекватно. Это возможно лишь, если киста не увеличивается и не мешает функционировать всей челюстно-лицевой области.

Срединная киста в стадии ремиссии подлежит радикальному удалению, независимо от ее расположения – над подъязычной костью или под ней. Кистэктомию проводят под местным наркозом путем послойного рассечения тканей и резекции самой опухоли вместе с телом или частью подъязычной кости. Часто тиреоглоссальная киста сочетается с фистулой, которую также иссекают, предварительно заполнив контрастным веществом для визуального определения свищевого хода. Сложность лечения срединной кисты шеи заключается в ее близком расположении к важным органам – гортани, глотки, крупным сосудам. Также затруднения могут вызвать ответвления фистулы, которые во время операции не видны. Неполное удаление всех структурных частей кисты может спровоцировать рецидив, когда операцию приходится повторять спустя 3-4 месяца. Поэтому так важны предварительные обследования опухоли, в том числе фистулограмма с применением контрастных веществ, показывающих все возможные свищевые ходы.

При проведении всех диагностических мероприятий, корректной и точной операции, выздоровление наступает очень быстро. Кроме того, такие операции относятся к «малой хирургии» и имеют практически 100% благоприятный прогноз.

Боковая киста шеи

Причины боковой кисты шеи

Боковая киста шеи не случайно получила более точное название - бранхиогенная, тесно связанное с наиболее достоверной версией, объясняющей появление подобных новообразований. Вranchia – это жабры, действительно, начиная с четвертой недели гестации, у зародыша формируется так называемый жаберный аппарат. В него входят пять пар специфических полостей (жаберные карманы), жаберные щели и соединяющие их дуги (arcus branchialis). Продвигаясь вдоль вентролатеральной плоскости, клетки тканей жаберного аппарата составляют основу для формирования ЧЛО – челюстно-лицевой области младенца. Если в этом процессе происходят сбои, жаберные дуги не полностью облитерируются, оставляя полости и отверстия, в этих зонах может развиться киста и сопровождающий ее свищ (фистула). Киста состоит из эктодермальной ткани, а свищ – из энтодермы, соответствующей ткани глоточного кармана.

Виды эмбриональных бранхиогенных нарушений:

Полный свищ, открытый с двух сторон.

Неполный свищ с одним выходом.

Сочетание боковой кисты и фистулы.

Чаще всего причины боковой кисты шеи связаны с рудиментарными остатками второго кармана, который должен формировать миндалины. Такая киста в 60-65% сопровождается фистулой, наружное отверстие которой может выходить в любой зоне по краю кивательной мышцы, а сам свищ располагается вдоль сонной артерии, порой пересекая ее. Бранхиогенная киста в силу своего происхождения локализуется достаточно глубоко, в отличие от атеромы или гигромы, и в большинстве случаев выявляется у детей старше 10 лет и взрослых пациентов. Боковая фистула определяется раньше – у новорожденных и детей до 5-7 лет, особенно, если она характеризуется как полная, имеющая два отверстия, одно из которых выходит в бок глотки, а второе – в зоне Musculus sternocleidomastoideus - грудинной ключично-сосцевидной мышцы. Кроме того, причины боковой кисты обуславливают и ее структуру, изнутри новообразование состоит из многослойного плоского эпителия или цилиндрических клеток, а также лимфатической ткани, которая является первичным источником для формирования жаберных дуг и карманов.

Клинические признаки бранхиогенной кисты не специфичны и схожи с проявлениями срединного доброкачественного новообразования на шее. Однако, в отличие от тиреоглоссальной кисты, симптомы боковой кисты шеи проявляются более интенсивно, кроме того, жаберная опухоль всегда локализуется сбоку, между 2 и 3 фасцией, прилегая к передней зоне грудинно-ключично-сосцевидной мышцы.

Симптомы боковой кисты шеи чаще всего дебютируют в результате общего инфекционного воспалительного процесса или после травмирования и могут быть такими:

Киста может проявляться как небольшая, практически незаметная припухлость в зоне сонной артерии («сонный треугольник»).

При пальпации боковая киста ощущается как эластичное, подвижное и безболезненное новообразование.

Боковая киста шеи чаще всего увеличивается во время острого или затяжного, хронического воспалительного процесса в организме (ОРВИ, ОРЗ, грипп).

Увеличение опухоли, она становится видна невооруженным взглядом, выпирая и достигая порой 10 сантиметров в диаметре 10 сантиметров.

При воспалении боковой кисты может увеличиться близлежащий лимфатический узел шеи.

Увеличившаяся киста провоцирует смещение гортани.

Киста может оказывать давление на сосудисто-нервный пучок и вызвать периодические болевые ощущения.

Инфицирование кисты сопровождается нагноением и формированием абсцесса.

Острая форма воспаления бранхиогенной кисты может сопровождаться флегмоной и соответствующими симптомами – общей интоксикацией, повышением температуры тела, поражением грудинно-ключично-сосцевидной мышцы и неподвижностью шеи.

Гнойное воспаление кисты может спровоцировать самостоятельный прорыв стенок и выделение экссудата через свищ.

Боковая киста может нарушить процесс проглатывания пищи, вызывать чувство тяжести в пищеводе (дисфагию).

Киста больших размеров провоцирует нарушения дикции, затрудняет дыхание.

Жаберная киста, расположенная в зоне гортани, может провоцировать характерный свистящий звук при дыхании – стридор.

Следует отметить, что клинические проявления бранхиогенной кисты зависят от ее локализации и размеров и очень часто не выявляются в течение длительного периода вплоть до воздействия провоцирующего фактора – воспаления или травмы. Скудная симптоматика, медленное развитие кисты создает определенные трудности в ее диагностике, особенно в дифференциации.

Диагностика боковой кисты шеи

Прежде чем, провести дифференциальную диагностику кисты шеи, определяют ее локализацию. Бранхиогенная опухоль всегда располагается сбоку, отсюда и ее название – боковая киста. Диагностика боковой кисты шеи чаще всего проводится уже в момент осложнения, когда киста увеличилась в размерах, и сопровождается абсцессом или флегмоной. С одной стороны, клинические проявления очевидны, с другой – они схожи с признаками прочих заболеваний шеи, что может внести затруднения в процесс постановки диагноза. Кроме того, бранхиогенная киста анатомически тесно связана с краем Musculus sternocleidomastoideus – грудинно-ключично-сосцевидной мышцы, сонной артерией и другими крупными сосудами, с частью подъязычной кости, что провоцирует при воспалении одновременное увеличение и кисты, и лимфоузлов. Поэтому боковая киста нередко по ошибке принимается за лимфаденит, ее нагноение достаточно часто определяют как абсцесс, соответственно, лечение проводится не совсем адекватное.

Следует отметить, что дифференциальная диагностика боковой кисты шеи от других видов врожденных кист не принципиальна, поскольку все они, так или иначе, подлежат оперативному удалению. Гораздо более значимым считается своевременная констатация факта наличия кисты как доброкачественной опухоли, конкретизация ее размеров, формы и наличия свища.

Как выявляют боковую кисту шеи?

Компьютерная томография шеи в режиме контрастирования по показаниям – уточнение локализации опухоли, размеров, консистенции содержимого полости, вида свища (полный или неполный).

Пункция кисты по показаниям.

Фистулограмма (окрашивание свищевого хода).

Сбор анамнеза, в том числе наследственного, так как жаберные аномалии могут передаваться генетически по рецессивному типу.

Осмотр и пальпация шеи, лимфоузлов.

Боковая киста дифференцируется с такими заболеваниями шеи:

Липома шеи.

Тератома шеи.

Бранхиогенная карцинома.

Аневризма сосудов.

Лимфаденит, в том числе неспецифическая туберкулезная форма.

Дермоид подчелюстных слюнных желез.

Лимфангиома.

Метастазы при раке щитовидной железы.

Хемодектома (опухоль гломуса или блуждающего нерва).

Лимфосаркома.

Лечение боковой кисты шеи

Единственным общепринятым методом, который предполагает лечение боковой кисты шеи, является операция. Оперативное лечение проводится как в стационарных условиях, так и амбулаторно, все зависит от таких факторов:

Период диагностирования, определения боковой кисты. Считается, что чем раньше она будет выявлена, тем успешнее и результативнее считается ее лечение.

Возраст больного. Тяжелее всего оперируются маленькие дети в возрасте до 3-х лет. Такие операции показаны при кистах большого размера, угрожающих процессу дыхания и вызывающих общую интоксикацию организма.

Размер опухоли. Кисту показано оперировать, когда ее размеры превышают 1 сантиметр в диаметре.

Локализация боковой кисты. Чем ближе она расположена к крупным сосудам, нервам, тем сложнее и объемнее оперативное вмешательство.

Форма кисты – воспаленная, с нагноением.

Осложнения, сопровождающие развитие кисты. Сопутствующий абсцесс или флегмона требуют дополнительного противовоспалительного лечения.

Вид свища, который в большинстве случаев выявляется при оперативном удалении кисты. Неполный или полный свищ сложен в лечении, так как имеет ходы, тесно соприкасающиеся с глоткой, магистральными сосудами, подъязычной костью.

При удалении бранхиогенной кисты проводится радикальное препарирование всех свищевых ходов, тяжей, вплоть до части подъязычной кости. В некоторых случаях параллельно проводится и тонзилэктомия. Тщательное и полное удаление всех частей кисты приводит к спешному результату, рецидивы возможны только в случае неполного иссечения свищевого хода или при пролиферации эпителия кисты в близлежащие ткани.

Воспаленные, нагноившиеся кисты не оперируют, их предварительно лечат консервативными методами, в том числе с помощью антибактериальной терапии. После стихания воспалительной симптоматики, достижения стадии ремиссии кисту можно удалять.

36-37.

Дорбоякісні пухлини слинних залоз, класифікація, клініка, діагностика, лікування.

·Доброякісні:аденоми, аденолімфоми, папілярні цістаденолімфоми. поліморфні аденоми (змішані пухлини).

·Проміжні: Мукоепідермоїдні пухлини, цилиндроми (аденокістозна карцинома).

Симптоми пухлин слинних залоз:

· Аденома

Зустрічається в 06 %спостережень. Зазвичай вражає привушні слинні залози. Складається з мономорфних епітеліальних структур, що нагадують тканину залози. Характеризується повільним ростом; пухлинний вузол має пружно-еластичну консистенцію, гладку поверхню, легко зміщується,безболісний. Пухлина має капсулу, відмежовує її від нормальної тканини залози.

· Аденолімфома

Зустрічається в 17 % спостережень. Характеризується повільним зростанням. Безболісна. Консистенція м"яко-еластична, поверхня гладка, межі пухлини рівні, чіткі. Пухлина має капсулу. Пухлинний вузол складається з епітеліальних железістоподібних структур зі скупченнями лімфоїдної тканини. Іноді містить порожнини, і тоді говорять про цістаденолімфоме. Характерною особливістю таких пухлин є розташування їх у товщі залози, як правило, привушної, під мочкою вуха. Запалення - майже обов"язковий супутник цих пухлин, тому рухливість їх обмежена. На розрізі - ламкі, блідо-жовтого кольору тканини, з дрібними кістами. Хворіють переважно чоловіки похилого віку.

· Поліморфна аденома

Зустрічається в 603 % спостережень. У переважній кількості випадків уражаються привушні слинні залози. а тут повільно, безболісно. Можуть досягати великих розмірів. Незважаючи на це парезу лицьового нерва не буває. Консистенція пухлини щільна, поверхня горбиста. При поверхневому розташуванні пухлина під капсулою - рухлива. Поліморфні аденоми мають ряд особливостей:

· Можуть бути первинно множинними (мультицентрний ріст). Так, Едон в 1955 р. в 22 з 85 віддалених повністю привушних слинних залозах виявив множинні пухлинні зачатки. На думку деяких дослідників, первинна множинність цих пухлин відзначається в 48 % спостережень.

· Поліморфні аденоми мають"Неповноцінну" капсулу, яка покриває пухлинний вузол не повністю. У тих ділянках, де капсула відсутня, тканина пухлини прилягає безпосередньо до паренхімі залози.

· Мають складну мікроскопічну будову. До складу вузла входять тканини епітеліального і сполучно-тканинної походження (епітелій + міксохондроподібне + кісткові структури).

· Можлива малігнізація (малігнізація) в 58 % (Панікаровскій В.В.). В цьому випадку пухлина набуває всі ознаки, характерні для злоякісної пухлини: швидке зростання, обмеження, а потім зникнення рухливості і чітких контурів, поява болів. Типовою ознакою озлокачествлення поліморфної аденоми є парез лицевого нерва.

Проміжні пухлини

· Ацинозной-клітинна пухлина

Добре відмежована від оточуючих тканин, але нерідко виявляються ознаки інфільтративного росту. Пухлини складаються з базофільних клітин, схожих з серозними клітинами ацінусів нормальної слинної залози.

Діагностика пухлин слинних залоз:

Висновок про характер патологічного процесу в слинної залозі може бути отримано за допомогою різних методів дослідження (ПАЧЕС А.І., 1968): - вивчення клініки захворювання (скарги, історія захворювання, огляд, визначення форми, консистенції, локалізації, хворобливості, розмірів пухлини, чіткості та рівності контурів, характер поверхні). Визначають ступінь відкривання рота, стан лицьового нерва. Проводять пальпацію регіонарних лімфовузлів. Однак подібність клініки пухлинних і не пухлинних захворювань слинних залоз, а також складності диференційної діагностики доброякісних, проміжних і злоякісних новоутворень викликає необхідність допоміжних і спеціальних методів діагностики:

· цитологічне дослідження пунктатів і мазків-відбитків;

· біопсія та гістологічне дослідження матеріалу;

· рентгенологічне дослідження;

· радіоізотопне дослідження.

Цитологічнедослідження проводиться з дотриманням всіх правил асептики і антисептики за допомогою сухого шприца з добре підігнаним поршнем (для отримання герметичності) і голки з діаметром просвіту 1-15 мм. Попередньо виконується інфільтраційна анестезія новокаїном (10мл 2 % розчину). Голку просувають в товщу новоутворення в декількох напрямках і на різну глибину. При цьому поршень шприца відтягують на себе, що сприяє всмоктуванню рідкого вмісту або обривків тканини пухлини. Вміст шприца наносять на предметне скло і обережно розподіляють по його поверхні. Висушивши мазки на повітрі, їх маркують і відправляють в цитологічну лабораторію, де їх фарбують за Паппенгейм або Романовскому і вивчають морфологію клітин препарату.

Переваги цитологічного методу:прототена, безпека, швидкість виконання, можливість застосування в амбулаторних умовах.

Біопсія і. гістологічне дослідження - найбільш достовірний метод морфологічної верифікації новоутворень. Операція виконується під місцевим знеболенням з дотриманням принципів септики і антисептики. Після оголення новоутворення скальпелем січуть найбільш характерний ділянку пухлини розміром не менше 10 см на периферії пухлинного вузла з ділянкою інтактною тканини слинної залози. Вивихувати обережними рухами фрагмент пухлини витягають з рани і відправляють на гістологічне дослідження. Кровотеча з пухлинної тканини зупиняють за допомогою методу діатермокоагуляції рану вшивають. Для виконання біопсії пухлини слинної залози хворого необхідно госпіталізувати. Операція вимагає від хірурга певної підготовки.

Рентгенологічні методи дослідження (Рентгенографія черепа, нижньої щелепи, сіалоаденографія).

Спочатку виконується звичайна рентгенографія черепа або нижньої щелепи в кількох проекціях в залежності від локалізації пухлини для виявлення можливої деструкції кісткової тканини. Це дозволить визначити поширеність пухлинного процесу.

Сіалоаденографія. Показана при ураженні великих слинних залоз. Ця процедура виконується лише після звичайної рентгенографії без контрасту, інакше останній ускладнює читання рентгенограм.

Для контрастної сіалоаденографіі зазвичай застосовується йодоліпол (йодоване масло), яке представляє собою маслянисту рідину жовтого або буро-жовтого кольору, практично нерозчинну у воді і дуже мало - в спирті. Добре розчиняється в ефірі, хлороформі. Містить 29-31 % йоду в оливковій олії. Наявність йоду надає препарату властивості антисептика, тому введення йодоліпола в протоки слинних залоз є не тільки діагностичної, але і лікувальною процедурою. При новоутвореннях введення йодоліпола сприяє зникненню запального компонента. Препарат випускається в ампулах по 5 10 і 20 мл. Зберігати його потрібно в захищеному від світла місці при прохолодній температурі.

Перш, ніж вводити йодоліпол в протоку відповідної залози, його розігрівають в ампулі, вміщеній під струмінь гарячої води для додання йому більшої плинності. Для полегшення введення контрастної речовини до нього можна додати ефір у співвідношенні: 10 частин йодоліпола і одна частина ефіру. Суміш набирають в шприц і ретельно перемішують. Потім ін"єкційну голку з затупленим кінцем спочатку без шприца вводять в протоку залози. Якщо це не вдається, то рекомендується взяти тупу голку меншого діаметру і розбужувати проток. Голку необхідно вводити без зусиль, обережними обертальними рухами. Після цього на голку щільно фіксують шприц і починають повільно вводити йодоліпол для заповнення проток залози. При швидкому введенні контрасту дрібні протоки залози можуть не заповнитися, крім того, можуть виникнути пошкодження стінок проток, в результаті йодоліпол може вилитися в паренхіму залози. Це ускладнює діагностику і наводить лікаря на помилковий шлях. Введення йодоліпола під великим тиском може привести до закінчення його з протоки в порожнину рота, а також порушення цілісності шприца.

Полое новообразование, которое находится на шее, называется шейной кистой. В зависимости от расположения, носит название срединной или боковой. Образовывается еще во время внутриутробного развития человека. Заболевание считается редким, встречается всего в трех процентах от всего количества опухолей. Может стать заметным уже во младенчестве. В взрослой жизни требует особых подходов к терапии. Опухоль необходимо диагностировать как можно раньше, чтобы избежать осложнений, которые могут помешать полноценному лечению.

Боковая киста шеи

Признаки образования часто заметны сразу после рождения. Патология представляет собой карман между жаберными бороздами, которые должны зарастать на пятой неделе формирования плода. Иногда такие карманы сохраняются, образуя боковую кисту. Нарост располагается в области сонной артерии на нервном пучке сбоку шеи и имеет следующие признаки:

- увеличение шейных лимфоузлов;

- рост кисты во время инфекций;

- образование нарывов на этом месте.

Если опухоль сдавливает нервный пучок, это место становится болезненным. При ее росте и гнойном воспалении появляется тяжесть в пищеводе, проблемы с речью, свист при дыхании. Киста легко определяется визуально при повороте шеи.

Такой нарост не несет серьезной опасности. Но, развиваясь в скрытой форме, он может принять злокачественное течение. Поэтому важна ранняя диагностика. Обычно опухоль обнаруживают в раннем возрасте. Часто она проявляет себя при инфекционном заболевании либо после травмы. Нарост подлежит удалению хирургическим путем. Прогноз при этом очень благоприятный: патология исчезает без следа, не имеет рецидивов.

Симптомы кисты шеи

Ранние признаки серединной или боковой кисты шеи всегда скрыты и в течение длительного времени не проявляют себя. На близлежащие органы и системы она также не влияет. Однако, с ростом и развитием опухоли появляются следующие симптомы:

- круглое объемное образование на средней линии шеи;

- ее смещение во время глотательных движений;

- консистенция плотная и упругая, сращена с кожей.

При надавливании на шишку, боль отсутствует. Однако, если в кисту попадает инфекция, она значительно увеличивается в размерах, воспаляется, кожа на этом месте краснеет и отекает. При диагностике внутри кисты обнаруживается гнойное содержимое, при пальпации ощущается сильная боль. Добавляются дополнительные признаки:

- повышение температуры тела;

- озноб;

- увеличение шейных лимфоузлов.

Киста долгие годы растет очень медленно и обнаружить ее чаще всего удается, когда она воспаляется и мешает глотать, что происходит более, чем в половине случаев. Она может вскрыться наружу или в ротовую полость, выпуская гной. Боль и отек при этом уменьшаются, но самостоятельно опухоль никогда не зарастает и не рассасывается, свищевой ход при этом остается постоянно открытым.

В медицинской практике боковые кисты шеи считаются достаточно редким заболеванием, тем не менее, в их лечении требуется особо внимательное отношение и большой опыт хирурга в проведении подобных операций.

Что такое боковая киста шеи

Кисту, являющуюся врожденным доброкачественным новообразованием, как правило, обнаруживают еще в младенческом возрасте. Внешне она напоминает округлое выпуклое подвижное при глотании образование под кожей на боковой стороне шеи справа или слева. В медицинской практике подобные новообразования считаются достаточно редким заболеванием, тем не менее, для их лечения требуется особо внимательное отношение и большой опыт хирурга в проведении подобных операций. Боковая киста долгое время растет медленно, безболезненно и бессимптомно. Однако затем она может проявиться в период интенсивного роста или гормонального сбоя в организме. Так, например, киста шеи может стать заметной в подростковом или климактерическом периоде, во время беременности. Их лечение заключается в хирургической операции по устранению кисты. Если удаление подобного новообразования не было проведено своевременно, то могут возникнуть осложнения.

Если киста начинает расти и увеличиваться в размерах, то начинает давить на расположенные рядом сосуды, нервы, гортань и трахею. Увеличившись в размерах она вызывает боль, покраснение, отек, воспаление и нагноение. Воспалившись, она может самопроизвольно вскрываться наружу или в сторону ротовой полости, образуя свищ.

Симптомы заболевания

Симптоматика боковой кисты шеи начинает обнаруживаться по истечении воспаления или травмы и носит следующий характер:

- кисту диагностируют в виде почти невидимого уплотнения в районе сонной артерии (так называемый «сонный треугольник»);

- при осуществлении пальпации пациент чувствует мягкое, подвижное, но не вызывающее болевого синдрома новообразование;

- жаберная киста шеи имеет свойство увеличиваться в размерах при протекании у пациента респираторного заболевания (грипп, ОРВИ, ОРЗ);

- опухоль растет и иногда доходит до десятка сантиметров в диаметре, ее можно видеть невооруженным глазом;

- при воспалительном процессе находящийся рядом шейный лимфоузел может увеличиваться;

- воспаление сопровождается гнойным процессом и абсцессом;

- интенсивное воспаление данной кисты сочетается с флегмоной и сопутствующей симптоматикой: увеличение температуры тела, иммобилизация шеи, отравление организма, травмирование грудинно-ключично-сосцевидной мышцы;

- в случае гнойного процесса в кисте может произойти разрыв стенок и выделение содержимого из свища;

- подобное новообразование может привести к нарушению пищеварения через осложнение процесса глотания и привести к чувству дискомфорта в пищеводе (явление дисфагии);

- ввиду увеличения кисты нарушается дикция и функция дыхания.

Боковая киста в районе гортани провоцирует стидор — характерный звук свиста при дыхании.

Следует отметить, что клинические проявления бранхиогенной кисты зависят от ее локализации и размеров и очень часто не выявляются в течение длительного периода вплоть до воздействия провоцирующего фактора — воспаления или травмы. Скудная симптоматика и медленное развитие создает определенные трудности в ее диагностике, особенно в дифференциации.

Диагностика боковой шейной кисты

Прежде чем, провести дифференциальную диагностику, определяют ее локализацию. Бранхиогенная опухоль всегда располагается сбоку, отсюда и ее название — боковая киста шеи. Диагностика чаще всего проводится уже в момент осложнения, когда она увеличилась в размерах, и сопровождается абсцессом или флегмоной. С одной стороны, клинические проявления очевидны, с другой — они схожи с признаками прочих заболеваний шеи, что может внести затруднения в процесс постановки диагноза. Поэтому подобные новообразования нередко по ошибке принимается за лимфаденит, ее нагноение достаточно часто определяют как абсцесс, соответственно, лечение проводится не совсем адекватное.

Следует отметить, что дифференциальная диагностика боковых кист от других видов врожденных новообразований не принципиальна, поскольку все они, так или иначе, подлежат оперативному удалению. Гораздо более значимым считается своевременная констатация факта наличия кисты как доброкачественной опухоли, конкретизация ее размеров, формы и наличия свища.

Как выявляют боковую кисту шеи?

- cсбор анамнеза;

- осмотр и пальпация шеи, лимфоузлов;

- УЗИ шеи;

- компьютерная томография шеи в режиме контрастирования по показаниям — уточнение локализации опухоли, размеров, консистенции содержимого полости, вида свища;

- пункция по показаниям;

- фистулограмма (окрашивание свищевого хода).

Лечение боковой кисты шеи в Центре челюстно-лицевой хирургии и имплантологии

В Центре челюстно-лицевой хирургии и имплантологии созданы все условия для удаления боковой кисты шеи в условиях общей анестезии. Центр располагает собственным стационаром с современным операционными, оснащенными новейшим хирургическим, диагностическим и реабилитационным оборудованием, где успешно удаляются подобные новообразования. Команда высокопрофессиональных хирургов, анестезиологов и медицинского персонала обладают богатым опытом по проведению таких операции.

Как проходит операцию по удалению кисты

Любую подобную операцию предваряет тщательное обследование кист: УЗИ, зондирование, фистулография, цитологическое исследование. Удаление кисты проводится под общим наркозом, косметический послеоперационный шов, через некоторое время становится практически незаметным. Если же она уже воспалилась, то операция по её устранению осуществляется в два этапа. Сначала её очищают, после чего обрабатывают антисептиками до полного заживления. Спустя некоторое время, которое будет определено лечащим врачом в зависимости от индивидуальных особенностей организма и динамики заживления, проводится операция по устранению кисты шеи. После её завершения, биоматериал направляется на обязательное гистологическое обследование, чтобы исключить злокачественные изменения.

Специалисты Центра челюстно-лицевой хирургии и имплантологии рекомендуют при обнаружении любых новообразований, даже небольших и безболезненных, как можно скорее обратиться за консультацией к врачу. Если это новообразование окажется кистой, то чем быстрее она будет удалена, тем меньше осложнений вызовет.

Назвать новообразованием появление кисты на поверхности шеи достаточно трудно. Полости кисты формируются на стадии эмбрионального развития, но не всегда сразу же обнаруживаются после рождения младенца. Почему возникает подобная аномалия развития, пока не установлено – это достаточно редкая патология.

Следует учитывать, что выявление опухоли проводится во время воспалительного процесса – на стадии нагноения. Именно тогда она становится заметна.

Операция достаточно тяжелая по технике проведения – в области шеи расположены крупные кровеносные сосуды и нервные окончания, кроме того состояние осложнено уже сформированным свищом шеи – направление этого протока тоже закладывается на эмбриональном уровне.

Виды образований у взрослых

Кистой называется доброкачественное образование, полость, наполненная содержимым жидкой консистенции. По месту нахождения опухоли делятся на срединную и боковую.

Боковую кисту также называют бронхогенной, так как она формируется среди жаберных борозд в самом начале беременности – до 6 недель. Если плод развивается без патологии, то жаберная щель закрывается при переходе эмбриона к состоянию плода. В большинстве случаев заболевание обнаруживают сразу же после рождения младенца.

Срединная киста появляется, когда зачаток щитовидной железы располагается очень близко к передней поверхности шеи. Патологию можно выявить при УЗИ-осмотре уже на 7 неделе беременности. Однако после рождения ребенка аномалию можно не заметить, и обнаружить ближе к 14-15 летнему возрасту, или уже у взрослых, при появлении гнойно-воспалительного процесса.

Выделяются следующие типы кист:

- Дермоидная – состоит из остатков эмбриональной ткани, в которой имеются сальные и потовые железы и зачатки волосяных фолликул. К стенке глотки не прикрепляется, при глотании передвигается вверх и вниз под кожей. По локализации бывает срединной и боковой.

- Жаберная или бранхиогенная – состоит из эпителиальной ткани, которая формируется в зобно-глоточном протоке из эпителия жаберных карманов. Локализуется в области подъязычной кости.

- Киста протока лимфы. Она может состоять из ткани различных видов: кавернозной, кистозной, капиллярной, смешанной. Находится в нижней части шеи.

Выделяют следующие разновидности опухолей шеи:

- нейрофибромы – неподвижные уплотнения диаметром до 4 см;

- гигромы – прозрачные мягкие образования нижнего шейного отдела;

- венозная гемангиомы – образуются при аномальном строении сосудов;

- первичная лимфома – плотное образование дольчатого строения;

- щитовидно-язычковая опухоль – локализуется во рту в районе гортани, прикрепляется к кости под языком и двигается в процессе глотания.

На шее могут возникать и иные новообразования: жировики – липомы, гемангиомы разных видов.

Свищевые образования, которые в большинстве случаев сопровождают формирования полостных аномалий, делятся на 2 типа – полные и неполные. Неполный свищ имеет только одно отверстие в коже или во рту, в связи с чем воспалительный процесс усиливается – гнойное содержимое скапливается в капсуле опухоли.

Полные свищи имеют 2 отверстия – одно из них выходит из кисты, второе открывается в ротовую полость или на поверхность кожи.

При изливании гнойного содержимого в ротовую полость обнаружение кисты затягивается – наличие небольшого количества гнойного содержимого часто объясняют воспалительными заболеваниями миндалин.

Диагностика заболевания

Боковая киста шеи более опасна – она склонна к перерождению в злокачественную форму. В 60% случаев новообразования бывают многокамерными. Опухоль выделяется при повороте головы и легко пальпируется при осмотре.

Симптомы заболевания:

- жалобы на болезненность в шее при прикосновении;

- ощущение сдавленности;

- затрудненность дыхания.

Под кожей перемещается, можно выявить флуктуацию, которая свидетельствует о наличии жидкости в капсуле. При выходе свища в кожу отверстие может обнаружиться в платизме – мышце, располагающейся спереди, или под языком.

Если киста нагнаивается, то на шее появляется свищ – кожные покровы краснеют, появляется значительная отечность, может подняться температура.

Когда боковая киста вскрывается через выходное отверстие в коже, устье свища обнаруживается на крае платизмы. Устье свища находится в ротовой полости в районе небной миндалины, что обнаруживается при иссечении.

Из-за гиперпигментации и острого воспалительного процесса можно спутать боковую кисту шеи с аденофлегмоной или лимфогрануломатозом. Точный диагноз устанавливается после пунктирования. Как дополнительное обследование проводятся: УЗИ, зондирование и рентгенограмма с контрастным веществом.

Срединная киста шеи появляется из-за того, что при неправильном формировании протока щитовидной железы – он не закрылся вовремя – образуется щитово-язычный тяж.

Диагностирвать новообразование достаточно трудно – его следует дифференцировать от лимфомы и лимфоаденита. При глотании опухоль перемещается под кожей, так как соединений с глубокими слоями эпидермиса не имеется.

Симптомы срединной кисты шеи:

- нарушение речи;

- затруднение глотания;

- ощущение в ротовой полости инородного тела.

Диагностика осуществляется на основании жалоб больных, пальпации органа – прикосновения к опухоли болезненными не являются – проведения УЗИ-диагностики, магнито-резонансного исследования и пунктирования, в процессе которого делают цитологическое и бактериальное обследование.

Киста чаще всего вскрывается самапроизвольно из-за скопления гноя, вызывая образование срединного свища шеи, который соединяет устье в районе хряща подъязычной кости и выход в передней части шеи. Свищ хорошо заметен при визуальном осмотре. Плотная опухоль не имеет спаек с кожей, и часто определяется, как дермоидная.

Заболевание требуется дифференцировать от лимфоангиомы или липомы.

До начала лечения необходимо выявить физиологические и анатомические свойства тканей и дифференцировать опухолевые образования.

Лечение заболевания

Лечение кист, диагностированных в области шеи, проводится только с помощью хирургического вмешательства. Если в детском возрасте удаляют любую опухоль, то у взрослых при образованиях в диаметре меньше 1 см занимают позицию наблюдения.

Операция, которую следует выполнить для иссечения кисты, очень сложна, вне зависимости от места локализации и типа образования, так как в области шеи находятся крупные кровеносные сосуды и мышцы шеи, в которых проходят нервные волокна, отвечающие за двигательные функции. В некоторых случаях операция проводится в несколько этапов.

Иссечение капсулы и свища проводится под общим наркозом. Сначала делается надрез над телом образования, удаляется содержимое и оболочка капсулы. При операции срединной кисты шеи изымается часть подъязычной кости – иначе останется тяж и возникнет рецидив болезни.

Боковую кисту приходится удалять через ротовую полость – если она располагается близко к корню языка, что является не очень удобным для хирурга. При удалении через боковую поверхность шеи на врача ложится огромная ответственность – приходится работать в непосредственной близости от скопления сосудов и нервов.

Если нагноение уже произошло, во время операции проводится дренаж.

Хотя хирургического вмешательства при острых воспалительных процессах стараются избегать, чтобы не допустить попадания инфекции в кровоток, в острых случаях лечение отложить возможности не представляется. Попадание инфекции в кровоток может вызвать заражение крови.

Удалить свищи еще сложнее, чем кисты. В свищевой зонд вводится контрастное вещество, чтобы увидеть самые тонкие ходы и иссечь их во время процедуры. Если хоть один проход останется, нагноение возобновится.

Самые сложные операции – иссечение бокового свища, располагающегося между сонными артериями.

Послеоперационный период

Послеоперационные действия обычные. Делают перевязки, антисептические промывания, проводятся противовоспалительные терапевтические мероприятия. Если полость не зарубцовывается через 3 месяца после хирургического вмешательства, операция проводится повторно, и полость иссекают.

У больных пожилого возраста полость промывают, не иссекая капсулы – от операции воздерживаются в связи с общей изношенностью организма.

Никакой профилактики к образованию кист шеи не существует. При выявлении уплотнения на шее, появлении симптомов: затрудненности глотания, болезненности во время еды, ощущения во рту инородного тела, – необходимо показаться врачу.

Вход

Вход